Найти запись о браке своих предков часто бывает сложно, зато если уж нашли – это настоящий клад, потому что узнать оттуда можно очень много интересного об этих самых предках. Буквально все.

Если посмотреть на статистику, то в Российской Империи к 45 годам только 4 % никогда не вступали в брак.

И это в конце XIX века, когда показатель брачности уже немного понизился. В некоторых исследованиях этот процент сопоставляется с процентом душевнобольных и всяких недееспособных, и они оказываются примерно равными. Так что можно сказать, что брачность была почти всеобщей и это не будет преувеличением. Но при этом к заключению брака было довольно много препятствий, гораздо больше, чем сейчас.

Структура

Как обычно, начнем с того, как выглядели записи во второй части метрических книг о бракосочетавшихся, из каких блоков они состояли и, соответственно, какую информацию о предках можно там почерпнуть.

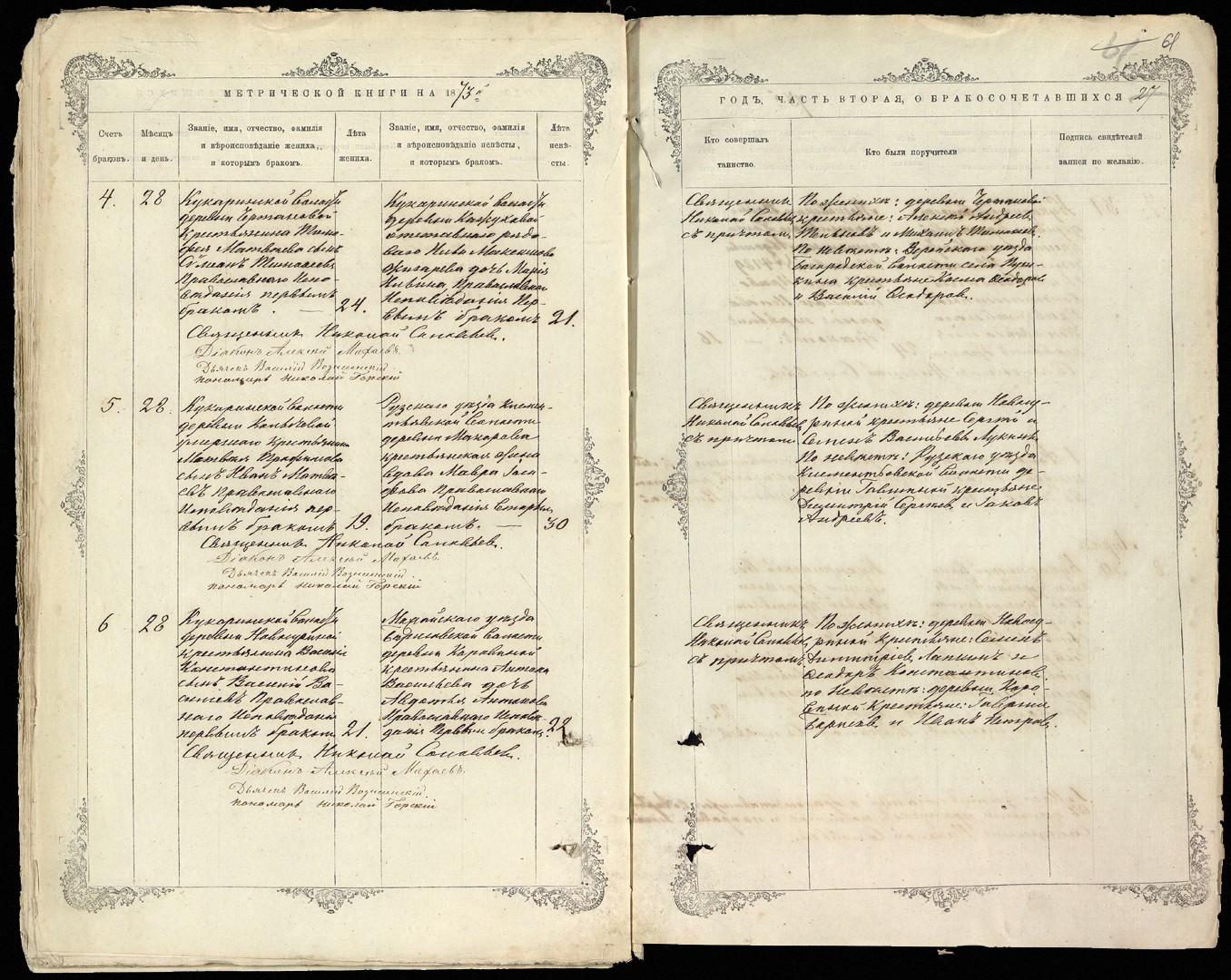

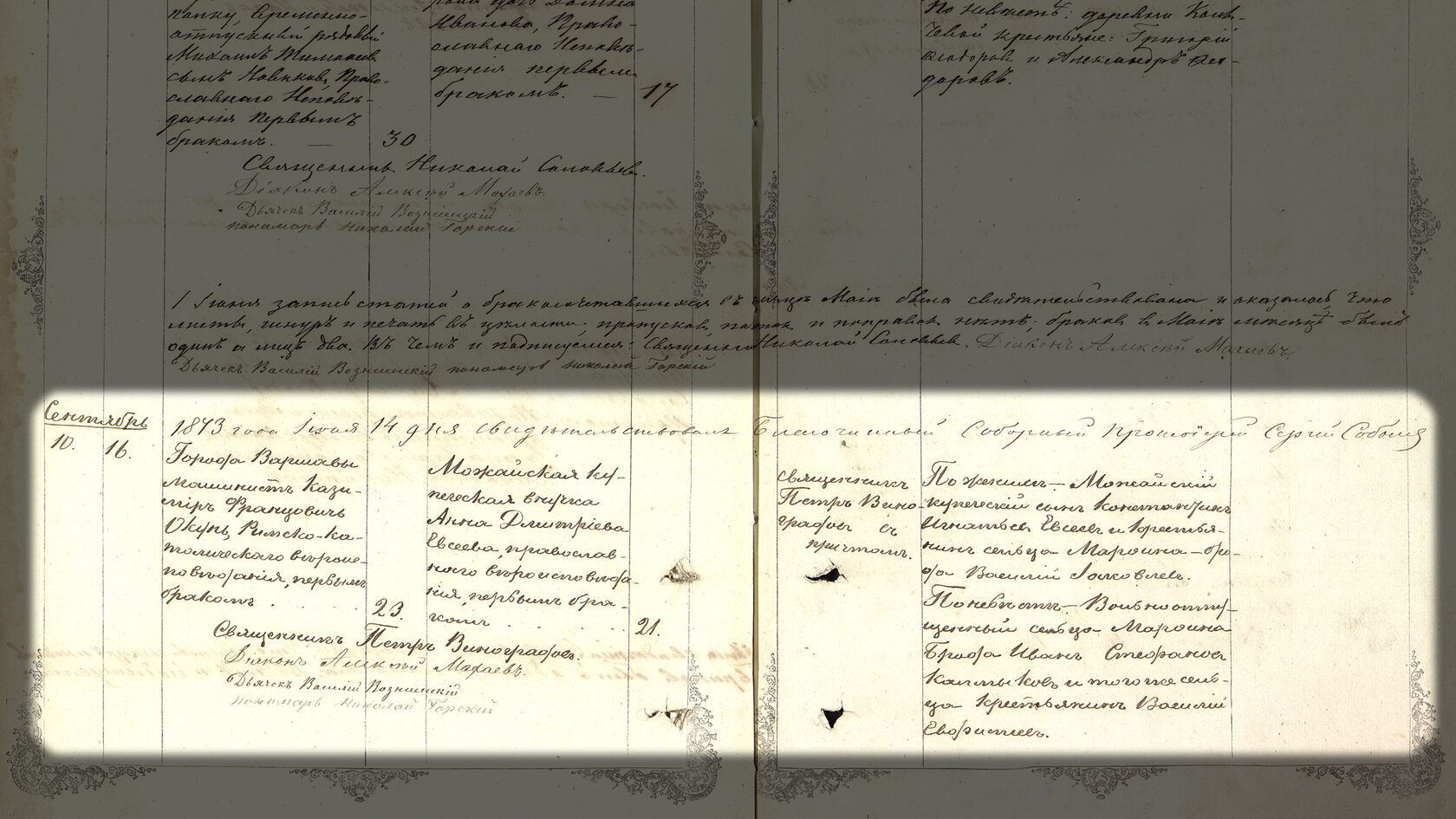

Вторая часть метрических книг более позднего образца представляет собой таблицу из 9 столбцов. В качестве примера рассмотрим эту метрическую книгу за 1873 год одной из церквей города Можайска.

Вторая часть метрических книг более позднего образца представляет собой таблицу из 9 столбцов. В качестве примера рассмотрим эту метрическую книгу за 1873 год одной из церквей города Можайска.

1) счет браков – то есть порядковый номер;

2) месяц и день, когда было совершено венчание;

Как мы видим, эта метрическая книга ведется неидеально, потому что месяц вверху страницы не указан, но будем иметь в виду, что это январь.

3) звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха с указанием очередности брака;

Там же указывалось и место жительства по обычной формуле: губерния, уезд, волость, населенный пункт, при этом губерния и уезд указывались, если это была какая-то другая губерния или другой уезд. Так, по умолчанию у всех, кто записан в этой метрической книге, Московская губерния Можайский уезд

Кроме того, здесь будет указание на отца жениха, за исключением случаев, когда это уже не первый брак или если жених сам уже довольно великовозрастный.

4) возраст жениха;

2) месяц и день, когда было совершено венчание;

Как мы видим, эта метрическая книга ведется неидеально, потому что месяц вверху страницы не указан, но будем иметь в виду, что это январь.

3) звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха с указанием очередности брака;

Там же указывалось и место жительства по обычной формуле: губерния, уезд, волость, населенный пункт, при этом губерния и уезд указывались, если это была какая-то другая губерния или другой уезд. Так, по умолчанию у всех, кто записан в этой метрической книге, Московская губерния Можайский уезд

Кроме того, здесь будет указание на отца жениха, за исключением случаев, когда это уже не первый брак или если жених сам уже довольно великовозрастный.

4) возраст жениха;

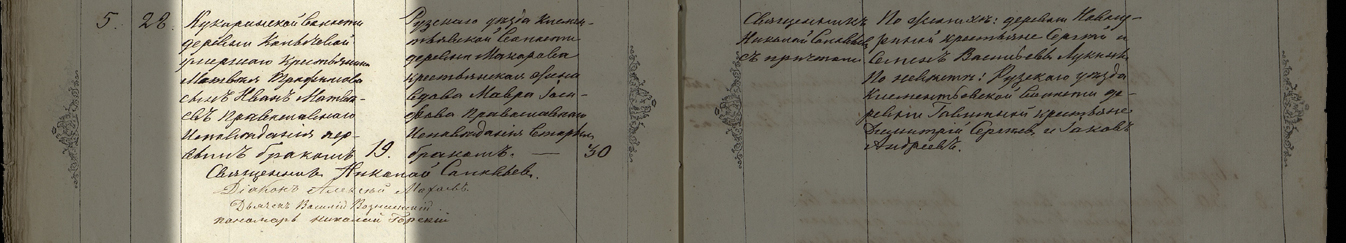

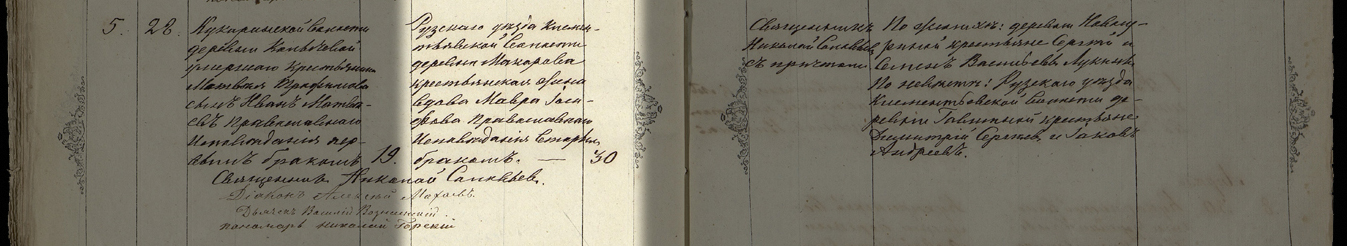

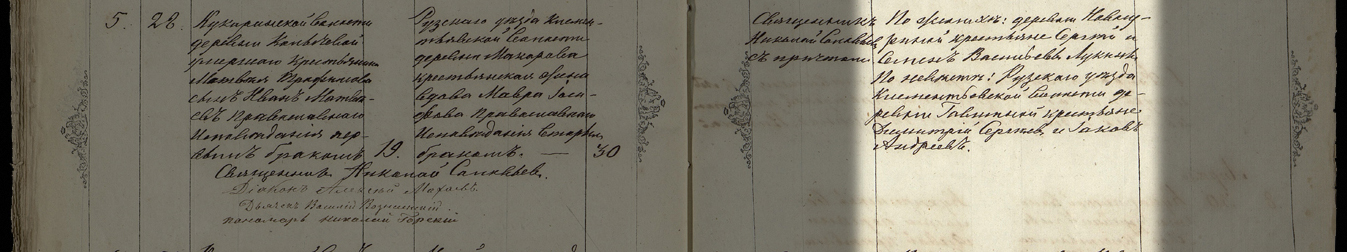

Здесь у нас в качестве жениха: "Кукаринской волости деревни Колычёвой умершего крестьянина Матвея Трофимова сын Иван Матвеев православного вероисповедания первым браком, 19 лет".

5) звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты с указанием очередности брака;

6) возраст невесты;

5) звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты с указанием очередности брака;

6) возраст невесты;

В качестве невесты у нас здесь "Рузского уезда Клементьевской волости деревни Макарова крестьянская жена вдова (да, так и написано жена-вдова) Мавра Иосифова православного вероисповедания вторым браком, 30 лет".

Заметьте, разница в возрасте не в пользу жениха. Бывает еще и не такое.

7) на следующей странице – имя священнослужителя, совершившего таинство;

8) поручители – тоже с указанием звания или сословия и места жительства;

Полагалось по два поручителя от жениха и от невесты. В отличие от восприемников поручителями были в основном мужчины. Точнее, я не смогла найти ни одного примера с поручителями женского пола, хотя некоторые комментаторы уверяют, что видели такие записи своими глазами.

Заметьте, разница в возрасте не в пользу жениха. Бывает еще и не такое.

7) на следующей странице – имя священнослужителя, совершившего таинство;

8) поручители – тоже с указанием звания или сословия и места жительства;

Полагалось по два поручителя от жениха и от невесты. В отличие от восприемников поручителями были в основном мужчины. Точнее, я не смогла найти ни одного примера с поручителями женского пола, хотя некоторые комментаторы уверяют, что видели такие записи своими глазами.

В нашем случае это: "по жениху: деревни Новосурино Серей и Семен Васильевы Лукины; по невесте: Рузского уезда Клементьевской волости деревни Гавшино Дмитрий Сергеев и Иаков Андреев".

Как можно заметить, ни у кого нет фамилий, кроме братьев Лукиных, которые поручители по жениху.

9) подписи свидетелей по желанию.

Крайне редко кто-то что-то писал в этом поле, но если вдруг – это большая удача, ведь это штрих к портрету предков.

Метрические книги других конфессий могли немного отличаться по форме, но по существу информация в них содержалась примерно такая же.

Как можно заметить, ни у кого нет фамилий, кроме братьев Лукиных, которые поручители по жениху.

9) подписи свидетелей по желанию.

Крайне редко кто-то что-то писал в этом поле, но если вдруг – это большая удача, ведь это штрих к портрету предков.

Метрические книги других конфессий могли немного отличаться по форме, но по существу информация в них содержалась примерно такая же.

Значение записей о браке

Если нам повезло найти запись о браке прадедушки и прабабушки, то из нее мы получим сразу несколько направлений для дальнейших поисков.

Мы узнаем:

Мы узнаем:

- когда и где родился прадедушка и сможем поискать метрическую книгу с записью о его рождении

- указание на прапрадедушку (не всегда, например, если прадедушке было уже за 30)

- девичью фамилию прабабушки

- когда и где родилась прабабушка

- прапрадедушку по линии прабабушки

- в поручителях тоже могут оказаться родственники.

Не забываем о том, что возраст в метрических книгах может быть иногда очень примерным: то есть видим, что прадедушка женился в 19 лет, отнимаем от даты события 19 лет, ищем и ничего не находим. Потому что, как потом выясняется, ему было совсем не 19. Но вообще записи о браке самые, пожалуй что, точные. Потому что там больше всего требований к законности, много всего надо было проверять и часто проверять по документам.

Важно! В некоторых случаях запись о браке может быть необходимой частью цепочки родства, которую иногда бывает нужно доказывать.

Речь идет о тех случаях, когда нам важна девичья фамилия какой-то родственницы, родившейся до революции. Никак больше (официально) смену фамилии не подтвердить, только записью о браке в метрической книге.

Условия законности брака

Брачный возраст

Во-первых, это, конечно, достижение брачного возраста. С 1830 года брачный возраст для мужчин составлял 18 лет, а для женщин 16 лет. Это было общее правило, но были и частные случаи. Например, брачный возраст для офицеров, состоявших на действительной военной службе, был повыше, 23 года. А для жителей Кавказа, наоборот, пониже.

Кроме того, по разрешению епархиального архиерея брак мог быть совершен за полгода до достижения брачного возраста, то есть в 15 с половиной для девушки и в 17 с половиной для юноши. Но строго не раньше и если были уважительные причины. И если вы думаете, что под уважительными причинами подразумевалась внезапная беременность, то нет. Но об этом поговорим отдельно.

Был и максимальный брачный возраст, 80 лет – еще одно отличие от современности. Но с 60 лет для вступления в брак требовалось разрешение все того же архиерея, потому что брак все же задумывался для продолжения рода, а не по каким-то экономическим соображениям.

Кроме того, по разрешению епархиального архиерея брак мог быть совершен за полгода до достижения брачного возраста, то есть в 15 с половиной для девушки и в 17 с половиной для юноши. Но строго не раньше и если были уважительные причины. И если вы думаете, что под уважительными причинами подразумевалась внезапная беременность, то нет. Но об этом поговорим отдельно.

Был и максимальный брачный возраст, 80 лет – еще одно отличие от современности. Но с 60 лет для вступления в брак требовалось разрешение все того же архиерея, потому что брак все же задумывался для продолжения рода, а не по каким-то экономическим соображениям.

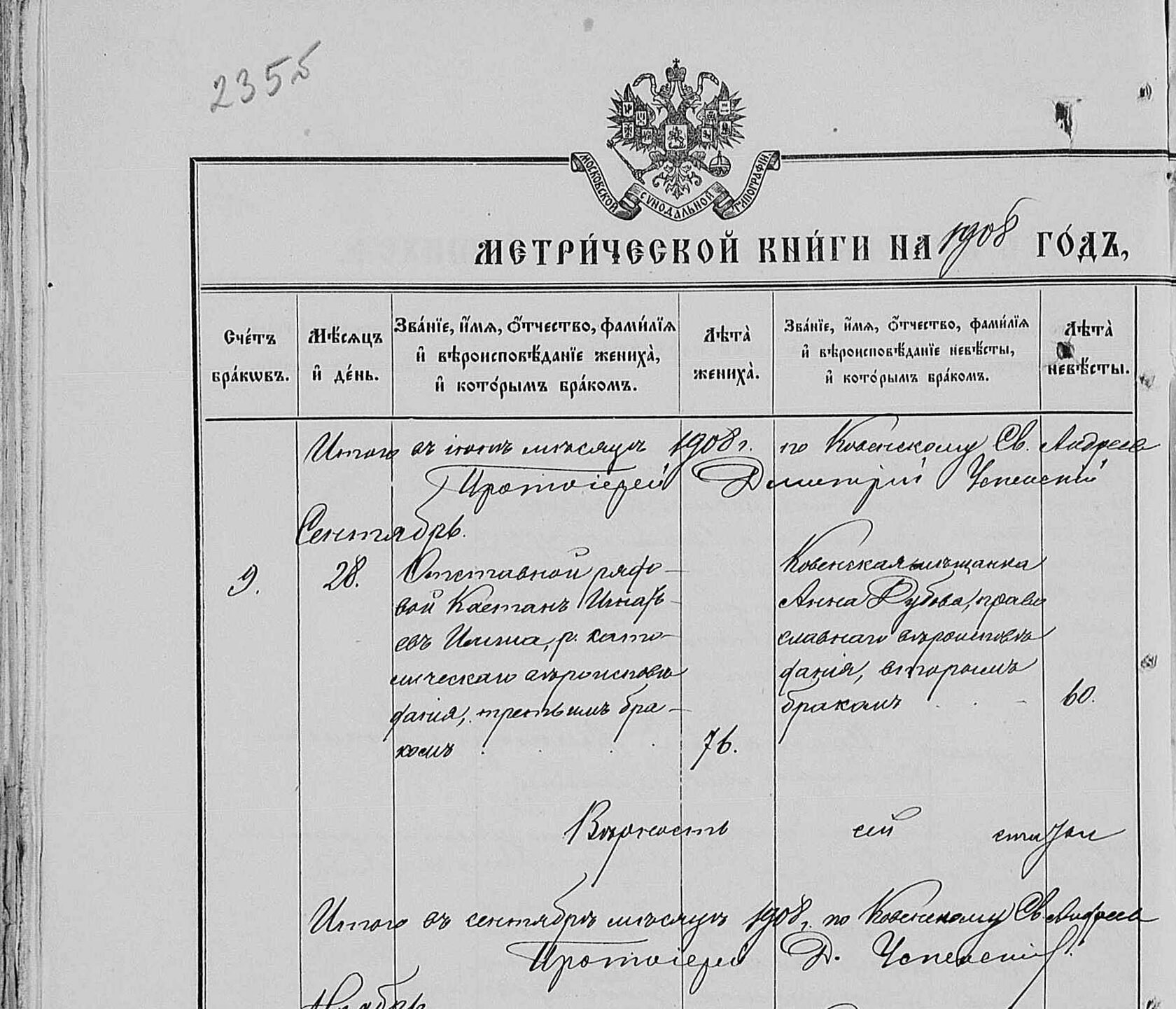

Вот, например, в 1908 году в Каунасе Отставной рядовой Каетан Игнатьев Имша римско-католического вероисповедания третьим браком женился на ковенской мещанке Анне Дубовой, православного вероисповедания, вторым браком. Молодому 76, молодой 60 лет. Никаких отметок о полученных разрешениях нет, как мы видим, но писать или не писать о полученных разрешениях в метрической книге было делом добровольным.

Взаимное согласие

Во-вторых, брак не мог быть законно совершен без взаимного согласия обеих сторон, поэтому родителям и опекунам запрещалось принуждать к вступлению в брак своих детей и подопечных против их желания. Но эта норма действовала далеко не всегда и этому есть масса подтверждений, в том числе, в художественной литературе.

Разрешение родителей или опекунов

В-третьих, запрещалось вступать в брак без разрешения родителей или опекунов. Но с 21 года, то есть после гражданского совершеннолетия, можно было вступать в брак и без согласия родителей и опекунов в том случае, если те злоупотребляли своей властью и не заботились о браке детей.

Брак, совершенный без разрешения родителей или опекунов, незаконным не признавался и оставался в силе (в отличие от случаев нарушения брачного возраста).

Дети раскольников могли вступать в брак и без разрешения родителей, при условии присоединения к православной церкви с обязательством пребывать в православии и воспитывать детей в православной вере. Вообще многие условия, относящиеся к браку, как бы строгие, но не очень. И иногда об этом прямо говорится: вообще так нельзя, но иногда можно. Так, например, некоторые запреты не действовали на территории западных губерний, потому что там проживало много протестантов и католиков, а у них условия в этом отношении помягче, поэтому если здесь настаивать на строгом соблюдении этой нормы, люди просто могут начать перетекать в другую веру, где это разрешается. А это никому не нужно. Но об этом опять-таки отдельно.

Несколько раз я видела записи в метрических книгах, где некоторые женщины именовались «самискрытками». Сначала я думала, что имеются в виду какие-то сектанты, ну вот есть беспоповцы, единоверцы, нетовцы, бегуны, а есть некие самискрытки, которые сами скрываются. Но потом выяснилось, что это скорее «самокрутки», то есть женщины, которых обвенчали (окрутили) без разрешения родителей, то есть самовольно. Любопытно, что мужа этой самискрытки никак по-особенному не называли, хотя он вроде тоже разрешения не спросил.

Несколько раз я видела записи в метрических книгах, где некоторые женщины именовались «самискрытками». Сначала я думала, что имеются в виду какие-то сектанты, ну вот есть беспоповцы, единоверцы, нетовцы, бегуны, а есть некие самискрытки, которые сами скрываются. Но потом выяснилось, что это скорее «самокрутки», то есть женщины, которых обвенчали (окрутили) без разрешения родителей, то есть самовольно. Любопытно, что мужа этой самискрытки никак по-особенному не называли, хотя он вроде тоже разрешения не спросил.

Разрешение начальства

Кроме разрешения родителей, иногда для вступления в брак приходилось спрашивать разрешение у начальства.

Например, это касалось лиц, состоявших на военной и гражданской службе, псаломщиков, воспитанников духовных семинарий, студентов.

Опять-таки, браки, совершенные без такого разрешения, не становились незаконными и оставались в силе, но вступившие в брак наказывались, например, строгим выговором с занесением в послужной список.

Например, это касалось лиц, состоявших на военной и гражданской службе, псаломщиков, воспитанников духовных семинарий, студентов.

Опять-таки, браки, совершенные без такого разрешения, не становились незаконными и оставались в силе, но вступившие в брак наказывались, например, строгим выговором с занесением в послужной список.

Препятствия к браку

В 1969 году Совет министров РСФСР принял постановление о передаче всех метрических книг в государственные архивы на вечное хранение. Там, в архивах, они были отнесены к фондам 3 категории, а значит, никакого справочного аппарата к ним не предусматривалось. Буквально недавно архивы все же осознали ценность этого источника, начали оцифровывать документы и создавать этот самый справочный аппарат. За что им, конечно, большое спасибо.

Но если вы думаете, что ЗАГСы вот прям взяли и в 1969 году все передали архивам, то не тут-то было.

Например, читаем новость 7 апреля 2021 года.

Но если вы думаете, что ЗАГСы вот прям взяли и в 1969 году все передали архивам, то не тут-то было.

Например, читаем новость 7 апреля 2021 года.

Родство и свойство

Грубо говоря, разрешались браки, начиная с троюродного родства, но с определенными оговорками.

Браки с нарушением этого условия признавались недействительными, а священники, которые повенчали слишком близких родственников, наказывались.

Родство по брачному праву Российской империи подразделялось на 4 вида: родство кровное (или плотское), родство духовное, родство по усыновлению и родство физическое (незаконное). Свойство, то есть связь с родственниками супруга, приравнивалось к кровному родству.

Про виды и степени родства и свойства можно почитать подробно и со схемами в соответствующей статье, а вопросы духовного родства мы уже успели немного осветить, когда говорили о рождении и крещении. Напомню, что законом запрещались браки только между кровным родителем и восприемником или восприемницей ребенка.

Про виды и степени родства и свойства можно почитать подробно и со схемами в соответствующей статье, а вопросы духовного родства мы уже успели немного осветить, когда говорили о рождении и крещении. Напомню, что законом запрещались браки только между кровным родителем и восприемником или восприемницей ребенка.

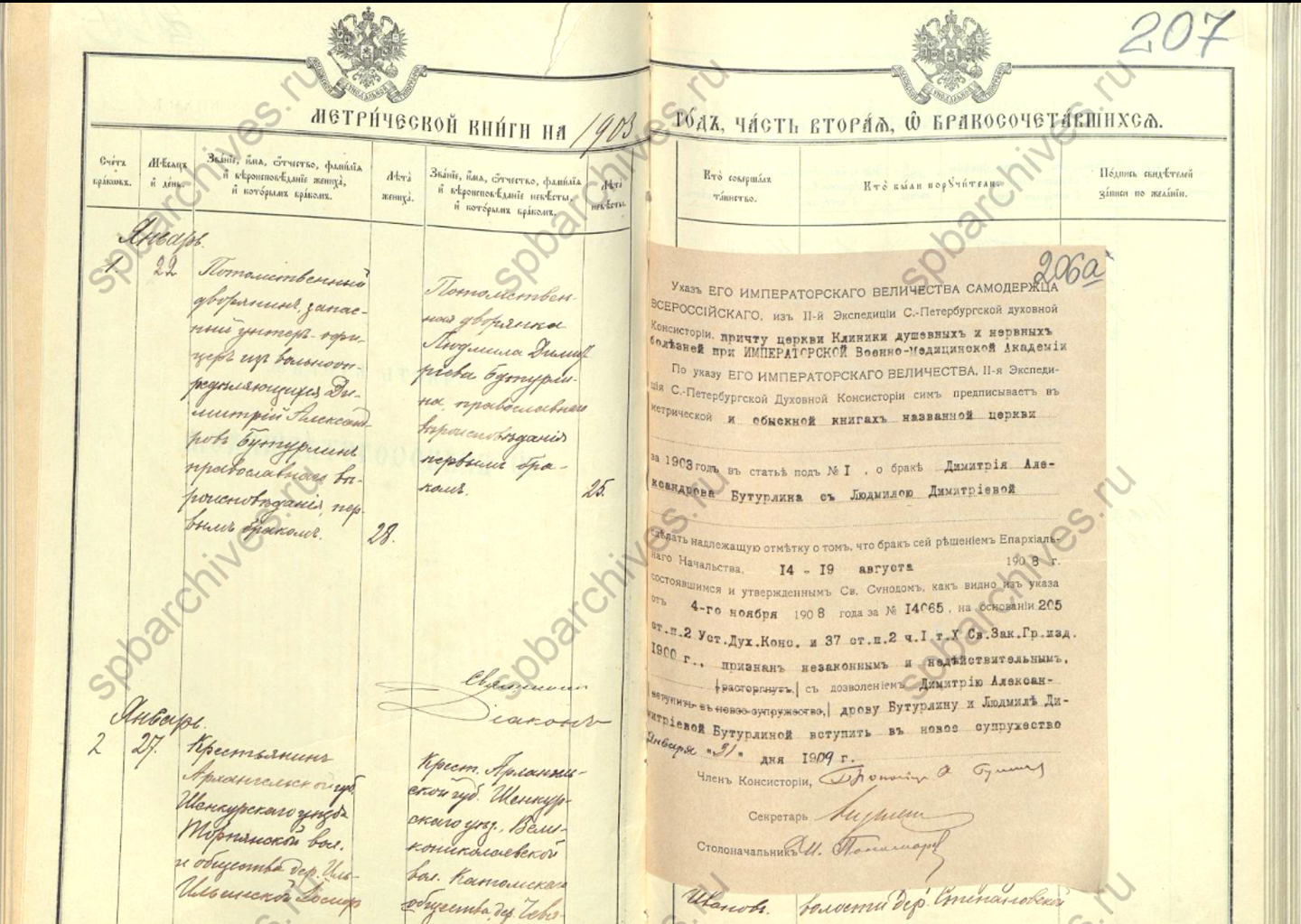

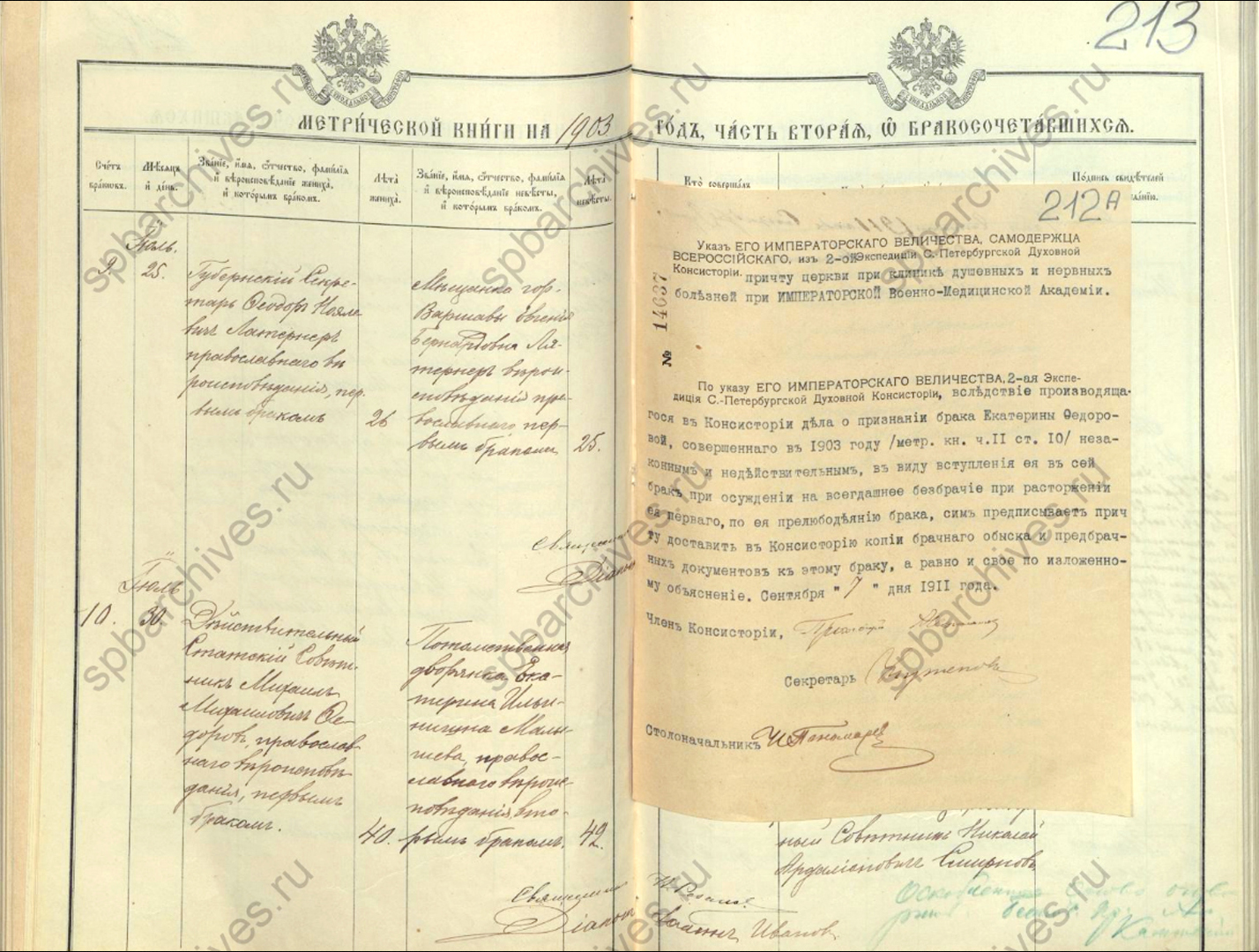

Вот здесь, например, венчались, по всей видимости, двоюродные брат и сестра. Запасный унтер-офицер Дмитрий Александрович и Людмила Дмитриевна Бутурлины. Как видите, пометок о недействительности нет, а просто вклеен документ, объявляющий брак недействительным.

Священника не смутила ни общая фамилия жениха и невесты, ни то, что они оба потомственные дворяне (и явно не однофамильцы). И вообще это ведомственная церковь Клиники душевных и нервных болезней при Военно-Медицинской Академии. Судя по довольно большому количеству браков, совершенных в этой церкви и потом признанных незаконными, подозреваю, что эта церковь была своего рода Гретной-Грин для жителей Санкт-Петербурга и окрестностей. И те, у кого не было полного пакета документов, или документы были небезупречны, специально приезжали туда венчаться.

Священника не смутила ни общая фамилия жениха и невесты, ни то, что они оба потомственные дворяне (и явно не однофамильцы). И вообще это ведомственная церковь Клиники душевных и нервных болезней при Военно-Медицинской Академии. Судя по довольно большому количеству браков, совершенных в этой церкви и потом признанных незаконными, подозреваю, что эта церковь была своего рода Гретной-Грин для жителей Санкт-Петербурга и окрестностей. И те, у кого не было полного пакета документов, или документы были небезупречны, специально приезжали туда венчаться.

Иноверие

Здесь надо различать два термина – иноверие и инославие. Инославные это все же христиане, но не православные. Католики, протестанты, старообрядцы (в основной массе, кроме изуверских течений). А иноверцы это нехристиане, то есть мусульмане, иудеи, буддисты, язычники.

Так вот браки с иноверцами запрещались и не считались действительными. Исключением могли стать случаи, когда второй супруг все же принимал православие.

А вот с инославными христианами можно было вступать в брак, при условии, что дети, рожденные в этом браке, будут воспитываться в православной вере.

Так вот браки с иноверцами запрещались и не считались действительными. Исключением могли стать случаи, когда второй супруг все же принимал православие.

А вот с инославными христианами можно было вступать в брак, при условии, что дети, рожденные в этом браке, будут воспитываться в православной вере.

Вот, например, еще одна запись из Можайской метрической книги за 1873 год. Жених – города Варшавы машинист Казимир Францович Окунь, римско-католического вероисповедания первым браком, 23 года. Невеста – можайская купеческая внучка Анна Дмитриевна Евсеева, православного вероисповедания, первым браком, 21 год.

Купеческая внучка звучит просто очаровательно. А если посмотреть на поручителей, то там мы увидим можайского купеческого сына, Константина Игнатьева Евсеева. Исходя из этого, можно сделать предположение, что это дядя невесты, а дедушку-купца, соответственно, зовут Игнат Евсеев. Вот сколько информации для древа из одной записи о браке.

Купеческая внучка звучит просто очаровательно. А если посмотреть на поручителей, то там мы увидим можайского купеческого сына, Константина Игнатьева Евсеева. Исходя из этого, можно сделать предположение, что это дядя невесты, а дедушку-купца, соответственно, зовут Игнат Евсеев. Вот сколько информации для древа из одной записи о браке.

Прежний брак

Естественно, препятствием к браку являлось наличие брака, который не был прекращен в результате развода или смерти одного из супругов. В этом отношении ничего не изменилось.

Количество браков

В отличие от современности, имело значение еще и количество предыдущих браков.

По общему правилу разрешалось только три брака.

Четвертый брак однозначно запрещался для всех, третий запрещался псаломщикам. А священники и диаконы могли вступать в брак только один раз и у них были свои, дополнительные ограничения. Так, например, если человек женился на вдове или разведенной по причине ее супружеской неверности, то его уже не могли рукоположить в сан священника. Такая вот дискриминация по профессиональному признаку.

Особые случаи

Кроме того, были некоторые категории людей, которые просто не могли вступать в брак. Безумные и сумасшедшие, монашествующие, арестанты.

Еще не могли вступать в брак нижние чины, состоящие на действительной службе. После ухода в запас – пожалуйста.

Также до определенного момента при разводе одного из бывших супругов могли приговорить к вечному безбрачию. И соответственно, если он потом вступал в брак и это все выяснялось, брак признавался недействительным. О недействительности браков и о разводах в метрических книгах делались пометки и подклеивались соответствующие решения духовной консистории. Об осуждении на постоянное безбрачие тоже, как правило, делали пометку на полях.

Вообще дела о законности и незаконности браков решали суды духовного ведомства. Если дела относились еще и к уголовному праву, то сначала выносил приговор уголовный суд, потом духовный.

Еще не могли вступать в брак нижние чины, состоящие на действительной службе. После ухода в запас – пожалуйста.

Также до определенного момента при разводе одного из бывших супругов могли приговорить к вечному безбрачию. И соответственно, если он потом вступал в брак и это все выяснялось, брак признавался недействительным. О недействительности браков и о разводах в метрических книгах делались пометки и подклеивались соответствующие решения духовной консистории. Об осуждении на постоянное безбрачие тоже, как правило, делали пометку на полях.

Вообще дела о законности и незаконности браков решали суды духовного ведомства. Если дела относились еще и к уголовному праву, то сначала выносил приговор уголовный суд, потом духовный.

Важно! На вступивших в заведомо противозаконный брак не распространялась сила законов о давности.

Как можно видеть из некоторых примеров, люди поженились, жили 5 или там 10 лет вместе, в этом браке рождались дети, а потом их брак внезапно признавался недействительным.

Вот, например, венчались Действительный Статский Советник Михаил Михайлович Федоров, 40 лет первым браком, и потомственная дворянка Екатерина Ильинишна Малышева, 42 года вторым браком. Все в той же церкви Клиники душевных и нервных болезней при Военно-Медицинской Академии.

Видимо, Статский Советник долго искал себе достойную невесту и, наконец, нашел потомственную дворянку, приятную во всех отношениях. Поженились они в 1903 году, а в 1911 выяснилось, что первый брак Екатерины Ильинишны окончился разводом в связи с ее прелюбодеянием, за что она была осуждена на всегдашнее безбрачие. Поэтому брак был признан недействительным.

Видимо, Статский Советник долго искал себе достойную невесту и, наконец, нашел потомственную дворянку, приятную во всех отношениях. Поженились они в 1903 году, а в 1911 выяснилось, что первый брак Екатерины Ильинишны окончился разводом в связи с ее прелюбодеянием, за что она была осуждена на всегдашнее безбрачие. Поэтому брак был признан недействительным.

Оглашение и брачный обыск

Чтобы обеспечить соблюдение всех этих многочисленных условий существовала процедура оглашения и такой документ, как брачный обыск. Как это все проходило, расскажу максимально тезисно, потому что этой теме посвящена отдельная статья.

Желающий вступить в брак сообщал об этом своему приходскому священнику, указывал свое имя, фамилию, состояние (сословие) и чин, а также имя, фамилию и состоянии (сословии) невесты. После этого происходило оглашение, то есть о предстоящем браке трижды сообщалось в церкви и все, кто знал о препятствиях к браку, были обязаны об этом сообщить.

Оглашение происходило в приходской церкви, а если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то значит в каждом из этих приходов проходило свое собственное оглашение.

Желающий вступить в брак сообщал об этом своему приходскому священнику, указывал свое имя, фамилию, состояние (сословие) и чин, а также имя, фамилию и состоянии (сословии) невесты. После этого происходило оглашение, то есть о предстоящем браке трижды сообщалось в церкви и все, кто знал о препятствиях к браку, были обязаны об этом сообщить.

Оглашение происходило в приходской церкви, а если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то значит в каждом из этих приходов проходило свое собственное оглашение.

Если после оглашения никаких препятствий к браку не оказывалось, то составлялся брачный обыск – специальный документ, подтверждающий, что все в порядке, этого жениха и эту невесту можно венчать.

Кроме того, вступающие в брак должны были предоставить определенный набор документов, ну прям как сейчас. Например, для подтверждения брачного возраста, если человек венчался не в своем приходе, нужно было представить метрическое свидетельство, которое надо было запросить в своей приходской церкви. Если он венчался в том же приходе, где и был крещен, то священник просто брал метрическую книгу за нужный год и находил запись о рождении. Мог также потребоваться паспорт или вид на жительство, письменное разрешение от начальства, аттестат или приписка к призывному участку.

И если все было в порядке, то можно было приступать к венчанию.

И если все было в порядке, то можно было приступать к венчанию.

Браковенчание

К венчанию тоже были определенные довольно строгие требования по времени, месту, субъектам и вообще процедуре. Главное – венчание должно было происходить в церкви (вне церкви только по особому разрешению архиерея), а венчать обязательно должен священник. Монашествующие, например, венчать не могли, за очень редкими исключениями.

Что касается времени, если вы посмотрите на метрические книги, то увидите «горячую» пору для венчаний и периоды затишья, когда венчания вообще не проводились. К таким периодам относились, в том числе, церковные посты: весной во время Великого поста плюс еще недель по краям, летом Петров пост и Успенский пост, ну и зимой Рождественский пост.

Что касается времени, если вы посмотрите на метрические книги, то увидите «горячую» пору для венчаний и периоды затишья, когда венчания вообще не проводились. К таким периодам относились, в том числе, церковные посты: весной во время Великого поста плюс еще недель по краям, летом Петров пост и Успенский пост, ну и зимой Рождественский пост.

Все, кто хотел успеть пожениться до конца года, торопились сделать это в октябре-начале ноября, а то потом все, приходилось ждать до 6 января следующего года.

Венчание второбрачных совершалось по особому чину, но если один из вступающих в брак был первобрачным, то венчание совершалось по чину первобрачных. Каждый брак венчался отдельно; нельзя было повенчать нескольких браков, как в экранизации БиБиСи «Гордости и предубеждения». Сразу же после венчания брак надо было записать в приходскую метрическую книгу. А священник должен был собственноручно сделать отметки в паспортах или других документах о том, с кем именно, когда и в какой церкви совершено венчание.

Но самое проблемное ограничение касалось места венчания. И именно с этим связаны сложности поиска, возникающие у нас, у потомков. А тогда Святой Синод издавал указы и разъяснения с целью добиться, наконец, чтобы жениха и невесту венчал только священник их приходской церкви и чтобы священники не венчали чужеприходных, а венчали только своих прихожан. Но реальность была такова, что этот запрет постоянно нарушался.

Но самое проблемное ограничение касалось места венчания. И именно с этим связаны сложности поиска, возникающие у нас, у потомков. А тогда Святой Синод издавал указы и разъяснения с целью добиться, наконец, чтобы жениха и невесту венчал только священник их приходской церкви и чтобы священники не венчали чужеприходных, а венчали только своих прихожан. Но реальность была такова, что этот запрет постоянно нарушался.

По общему правилу, венчание совершал свой приходской священник. Если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то их могли венчать в приходской церкви любого из них, в зависимости от обычая.

Военные священники должны были венчать военнослужащих и больше никого. А военнослужащие должны были обращаться к полковым священникам и больше ни к кому, исключения только с особого разрешения духовного военного начальства. В домовых церквях можно было венчать только тех лиц, которые жили при учреждениях или на квартирах. В церквях при учебных заведениях венчать было нельзя, только если с согласия приходского священника да по уважительной причине да со всеми документами да после предбрачного оглашения в приходской церкви.

Почему же Синод настаивал на таком строгом соблюдении этого правила и почему оно не работало? Причина в росте городского населения.

В сельском приходе дела обстояли довольно просто. Невесту обычно брали из того же села или из другой деревни того же прихода, максимум из соседнего. Приходской священник, скорей всего, знал всех своих прихожан в лицо. Если появлялся чужой человек, это было заметно. И если он просил быстренько его повенчать, то у священника были все возможности потребовать документы и внимательно их проверить. А в случае каких-то сомнений сделать необходимые запросы.

Что же в городе. Во-первых, у городских приходов не было четких границ. Очень примерно можно сказать, что границы приходов совпадали с границами кварталов. В конце XIX века Синод поручил епархиальным начальством составить «обязательное к исполнению расписание приходов с точным обозначением входящих в состав их улиц и домов». Но это было малореально и малоэффективно, потому что сами священники далеко не всегда соблюдали такое распределение.

Во-вторых, в городах было, конечно же, несравнимо больше народу. И если вы посмотрите метрические книги городских соборов, то увидите, что священники (а в соборе священник был точно не один) работали, можно сказать, в несколько смен без выходных. Поток крещений, венчаний и отпеваний был очень велик. И всех надо записывать в метрические книги. И в такой ситуации надо еще помнить, твой это прихожанин или нет. А если чужой, требовать документы и внимательно их проверять. То есть большой объем еще и бюрократической работы.

В-третьих, сам же Синод разъяснял, что главный критерий принадлежности к тому или иному приходу – это не факт рождения и крещения в этом приходе, а то, где человек постоянно проживает, исповедуется и причащается. Но что такое постоянное проживание? Если человек родился в селе и там был крещен, а потом в 17 уехал в город и стал там работать, то что, ему надо венчаться обязательно в его сельской церкви? А если он живет в крупном городе и работает то в одном квартале, то в другом, прихожанином какой церкви он может считаться?

Ну и потом, в столичных городах церквей было столько, что можно было хоть каждое воскресенье ходить в новую церковь. Помните, как было у Гоголя в «Женитьбе». Агафья Тихоновна спрашивает Подколесина: «В которой церкви вы были прошлое воскресенье?» А Подколесин отвечает: «В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше».

А венчаться иногда было лучше в той церкви, где священник меньше внимания обращал на документы или была возможность договориться. Никакими строгими запретами нельзя было на это повлиять. Решением мог стать только единый документ, удостоверяющий личность. Но до его появления было еще очень далеко. Ну или единая база данных по метрическим книгам. Но до ее появления далеко даже сейчас, со всеми современными возможностями. А жаль! Искать предков стало бы намного проще.

Но даже без единой базы можно многое найти – главное, не прекращать раскопки. Удачи вам в этом!

Почему же Синод настаивал на таком строгом соблюдении этого правила и почему оно не работало? Причина в росте городского населения.

В сельском приходе дела обстояли довольно просто. Невесту обычно брали из того же села или из другой деревни того же прихода, максимум из соседнего. Приходской священник, скорей всего, знал всех своих прихожан в лицо. Если появлялся чужой человек, это было заметно. И если он просил быстренько его повенчать, то у священника были все возможности потребовать документы и внимательно их проверить. А в случае каких-то сомнений сделать необходимые запросы.

Что же в городе. Во-первых, у городских приходов не было четких границ. Очень примерно можно сказать, что границы приходов совпадали с границами кварталов. В конце XIX века Синод поручил епархиальным начальством составить «обязательное к исполнению расписание приходов с точным обозначением входящих в состав их улиц и домов». Но это было малореально и малоэффективно, потому что сами священники далеко не всегда соблюдали такое распределение.

Во-вторых, в городах было, конечно же, несравнимо больше народу. И если вы посмотрите метрические книги городских соборов, то увидите, что священники (а в соборе священник был точно не один) работали, можно сказать, в несколько смен без выходных. Поток крещений, венчаний и отпеваний был очень велик. И всех надо записывать в метрические книги. И в такой ситуации надо еще помнить, твой это прихожанин или нет. А если чужой, требовать документы и внимательно их проверять. То есть большой объем еще и бюрократической работы.

В-третьих, сам же Синод разъяснял, что главный критерий принадлежности к тому или иному приходу – это не факт рождения и крещения в этом приходе, а то, где человек постоянно проживает, исповедуется и причащается. Но что такое постоянное проживание? Если человек родился в селе и там был крещен, а потом в 17 уехал в город и стал там работать, то что, ему надо венчаться обязательно в его сельской церкви? А если он живет в крупном городе и работает то в одном квартале, то в другом, прихожанином какой церкви он может считаться?

Ну и потом, в столичных городах церквей было столько, что можно было хоть каждое воскресенье ходить в новую церковь. Помните, как было у Гоголя в «Женитьбе». Агафья Тихоновна спрашивает Подколесина: «В которой церкви вы были прошлое воскресенье?» А Подколесин отвечает: «В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше».

А венчаться иногда было лучше в той церкви, где священник меньше внимания обращал на документы или была возможность договориться. Никакими строгими запретами нельзя было на это повлиять. Решением мог стать только единый документ, удостоверяющий личность. Но до его появления было еще очень далеко. Ну или единая база данных по метрическим книгам. Но до ее появления далеко даже сейчас, со всеми современными возможностями. А жаль! Искать предков стало бы намного проще.

Но даже без единой базы можно многое найти – главное, не прекращать раскопки. Удачи вам в этом!