Мы уже много говорили и писали про разные записи в метрических книгах, потому что это основной источник знаний о наших предках. А записи о бракосочетавшихся, пожалуй, лидируют по объему информации, которая в них содержится, и пользе, которую они могут принести для вашего древа. А еще они лидируют по трудозатратности поиска. Почему? Сейчас расскажу, а заодно поговорим про брачные обыски, а также кого, где, когда и как можно было венчать.

Оглашение и брачный обыск

Духовные лица, совершавшие незаконные и недействительные браки, строго наказывались: за это их заключали в монастырь и даже могли исключить из духовного звания. Такого никому не хотелось, поэтому перед тем, как кого-то повенчать, священник должен был проверить, соответствуют ли жених и невеста ряду условий.

Для венчания у священника был своеобразный чек-лист, выражаясь современным языком. Надо было проверить брачный возраст, взаимное согласие брачующихся (хотя как мы знаем из литературы, на это часто закрывали глаза), наличие всех необходимых разрешений (от родителей, от начальства), все ли участники мероприятия являются православными (или по крайней мере христианами), не состоят ли они в запрещенном родстве или свойстве, нет ли у кого прежнего нерасторгнутого брака. Само количество браков тоже надо было проверить.

Чтобы обеспечить соблюдение всех этих многочисленных условий, существовала процедура оглашения и специальный документ, который назывался брачный обыск и составлялся по результатам оглашения. Как все это проходило.

Желающий вступить в брак сообщал об этом своему приходскому священнику, указывал свое имя, фамилию, состояние (сословие) и чин, и аналогичные данные о невесте. После этого происходило оглашение, то есть о предстоящем браке трижды сообщалось в церкви, чтобы любой, кто знал о препятствиях к браку, мог успеть об этом сообщить. Оглашение проводили в приходской церкви, а если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то значит в каждом из этих приходов проходило свое собственное оглашение.

Для венчания у священника был своеобразный чек-лист, выражаясь современным языком. Надо было проверить брачный возраст, взаимное согласие брачующихся (хотя как мы знаем из литературы, на это часто закрывали глаза), наличие всех необходимых разрешений (от родителей, от начальства), все ли участники мероприятия являются православными (или по крайней мере христианами), не состоят ли они в запрещенном родстве или свойстве, нет ли у кого прежнего нерасторгнутого брака. Само количество браков тоже надо было проверить.

Чтобы обеспечить соблюдение всех этих многочисленных условий, существовала процедура оглашения и специальный документ, который назывался брачный обыск и составлялся по результатам оглашения. Как все это проходило.

Желающий вступить в брак сообщал об этом своему приходскому священнику, указывал свое имя, фамилию, состояние (сословие) и чин, и аналогичные данные о невесте. После этого происходило оглашение, то есть о предстоящем браке трижды сообщалось в церкви, чтобы любой, кто знал о препятствиях к браку, мог успеть об этом сообщить. Оглашение проводили в приходской церкви, а если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то значит в каждом из этих приходов проходило свое собственное оглашение.

Если после оглашения никаких препятствий к браку не оказывалось, то составляли брачный обыск – специальный документ, подтверждающий, что все в порядке, этих граждан можно венчать.

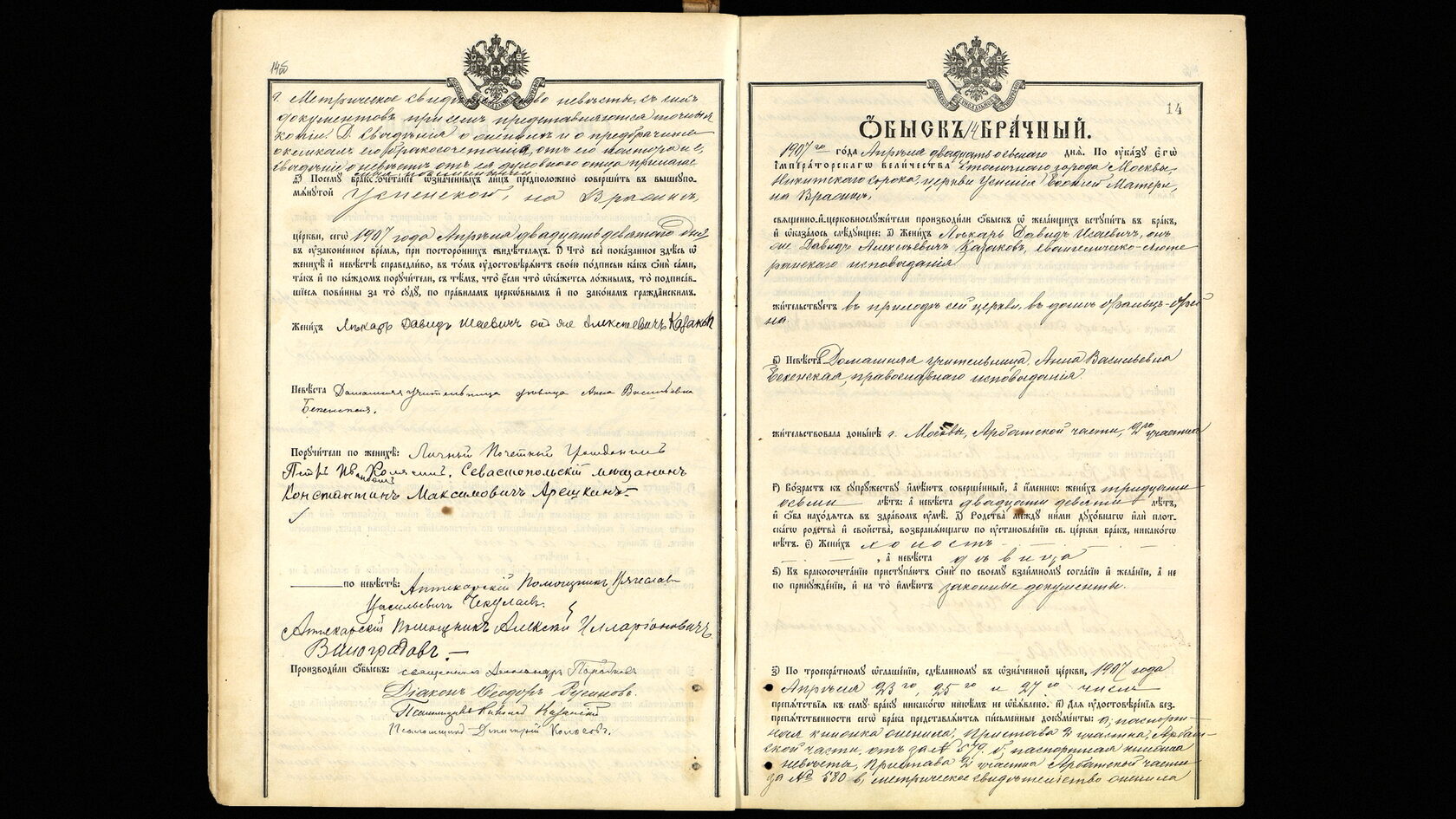

Брачный обыск 28 апреля 1907 года из Успенской церкви на Вражке, столичного города Москвы

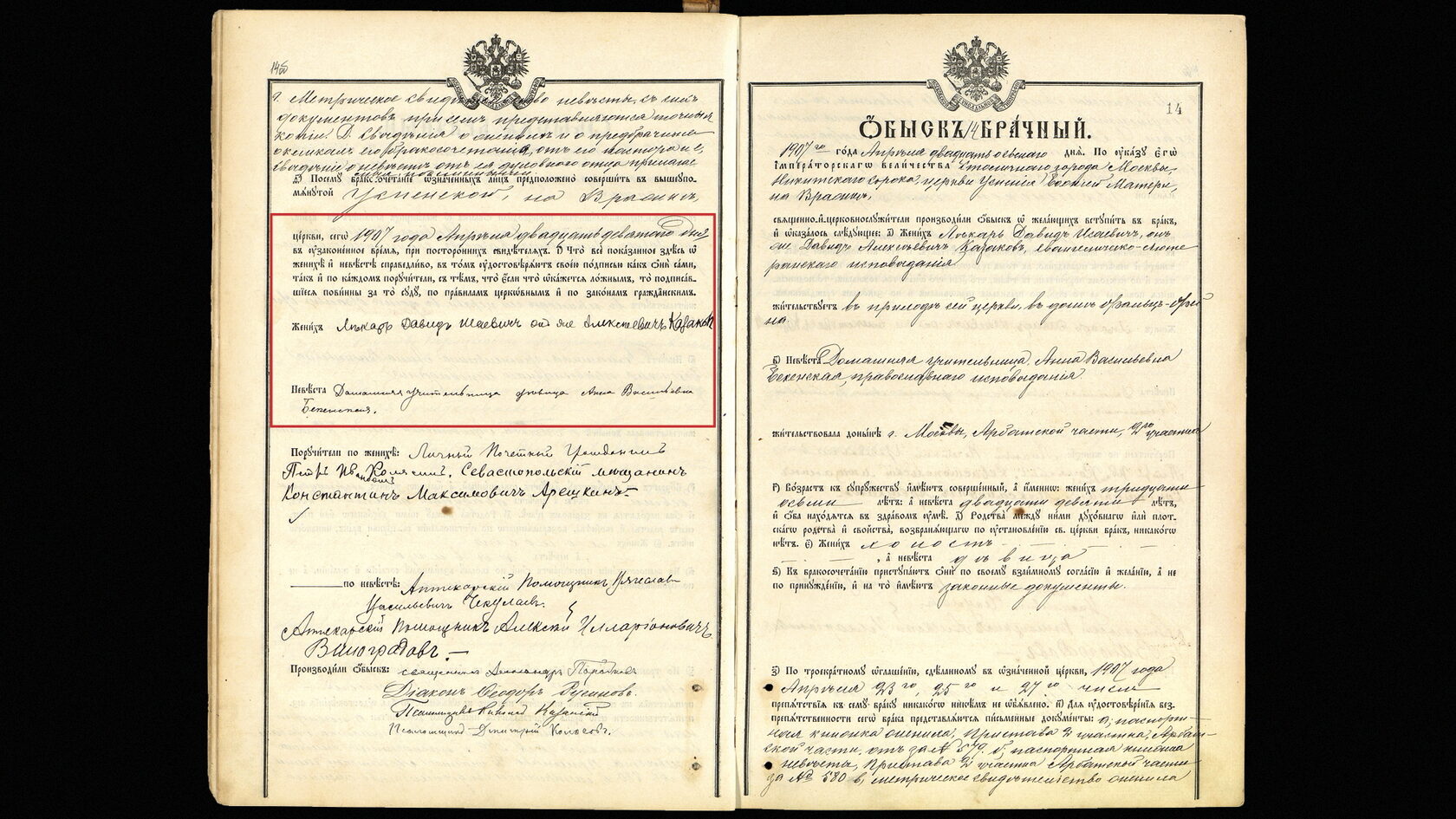

Вот пример брачного обыска 28 апреля 1907 года из Успенской церкви на Вражке, столичного города Москвы. Давайте разберем, из каких блоков состоит брачный обыск и, соответственно, какую информацию мы можем оттуда почерпнуть о наших предках.

Священно и церковнослужители производили обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:

А) жених лекарь Давид Исаевич, он же Давыд Алексеевич Казаков, евангелическо-лютеранского исповедания, жительствует в приходе сей церкви в доме Фальц-Фейна

Б) невеста Домашняя учительница Анна Васильевна Звекенская, православного исповедания, жительствовала доныне г. Москвы Арбатской части 2го участка.

Священно и церковнослужители производили обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:

А) жених лекарь Давид Исаевич, он же Давыд Алексеевич Казаков, евангелическо-лютеранского исповедания, жительствует в приходе сей церкви в доме Фальц-Фейна

Б) невеста Домашняя учительница Анна Васильевна Звекенская, православного исповедания, жительствовала доныне г. Москвы Арбатской части 2го участка.

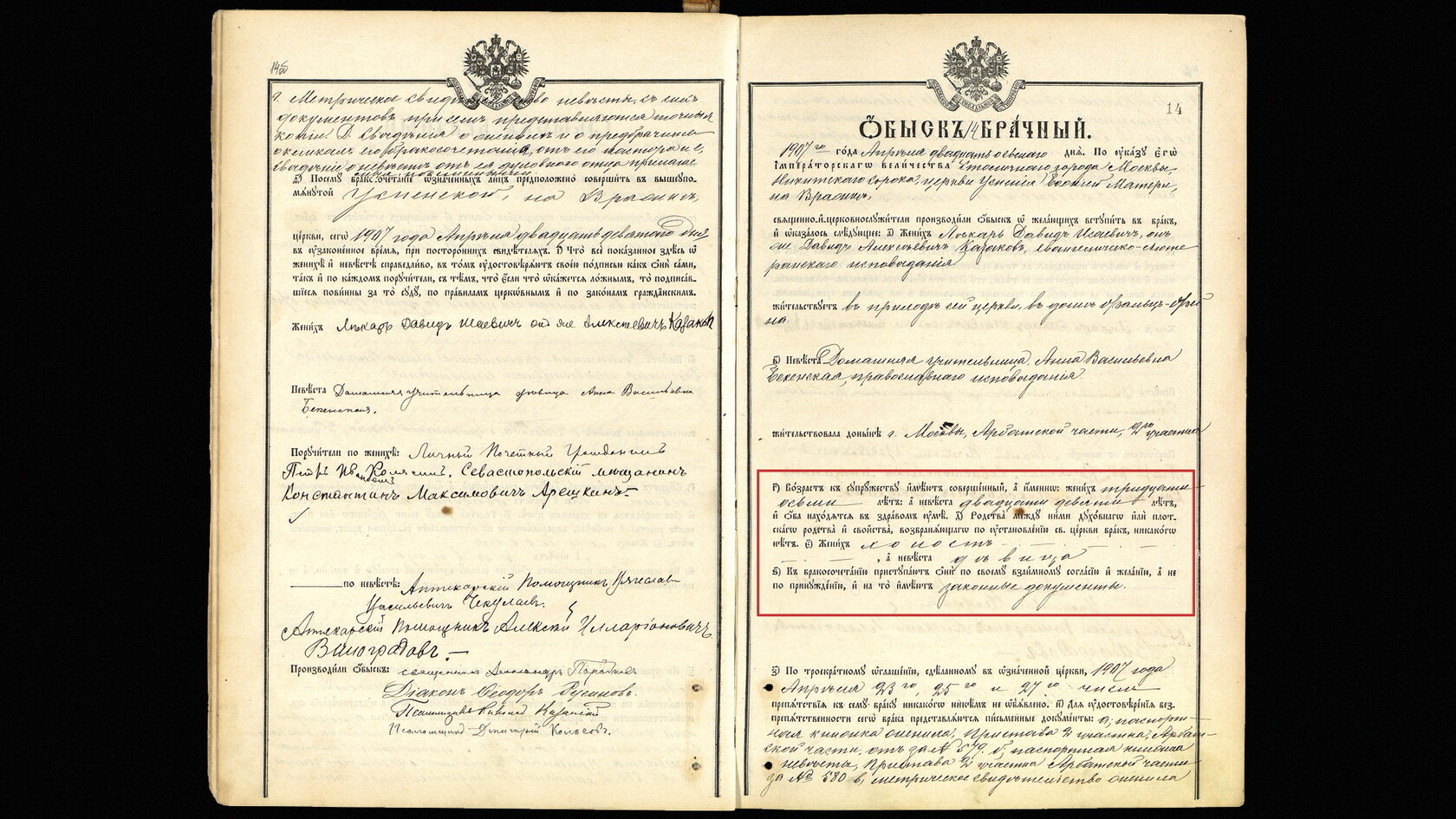

Чеклист

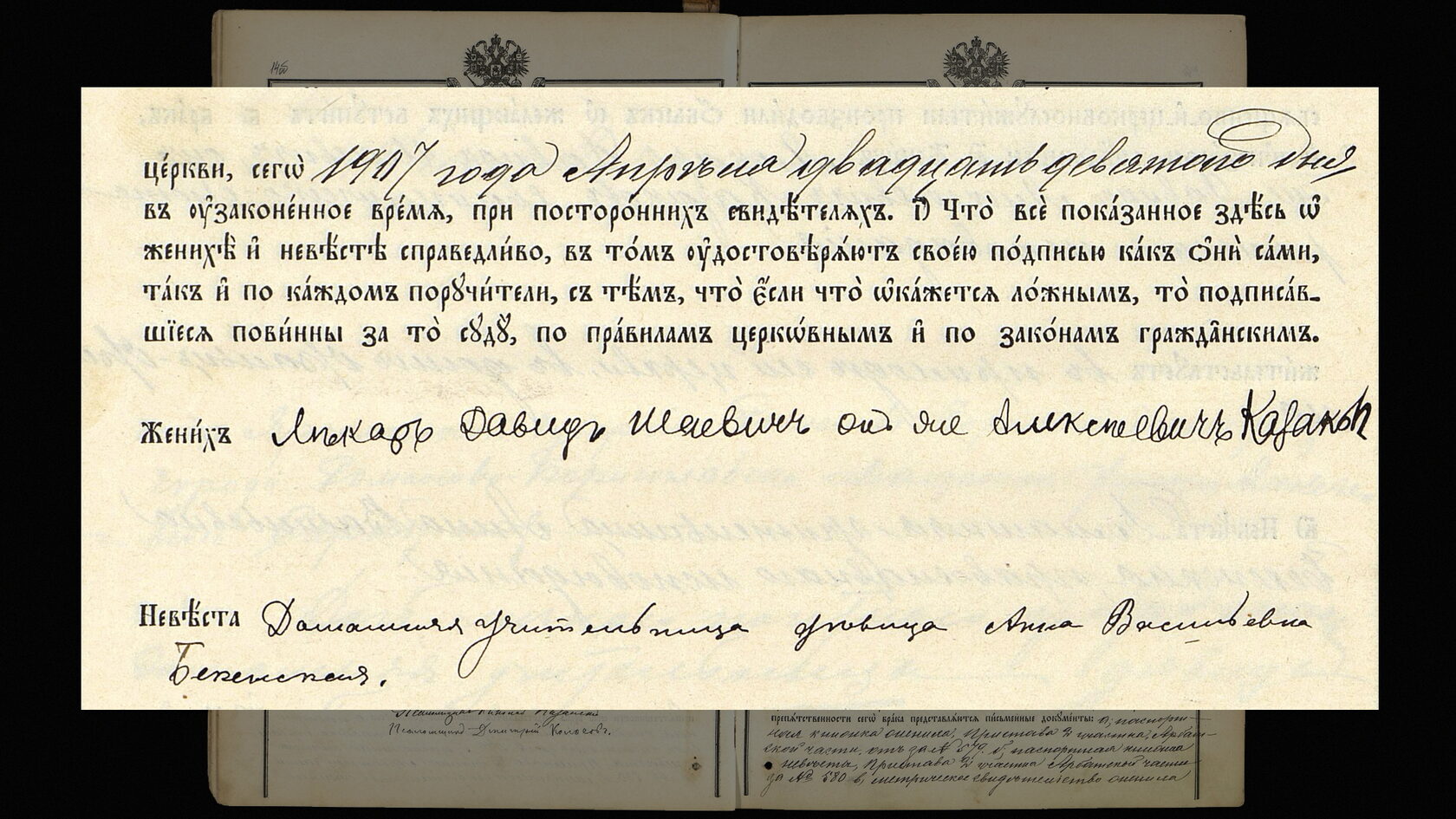

Дальше мы видим тот самый чеклист:

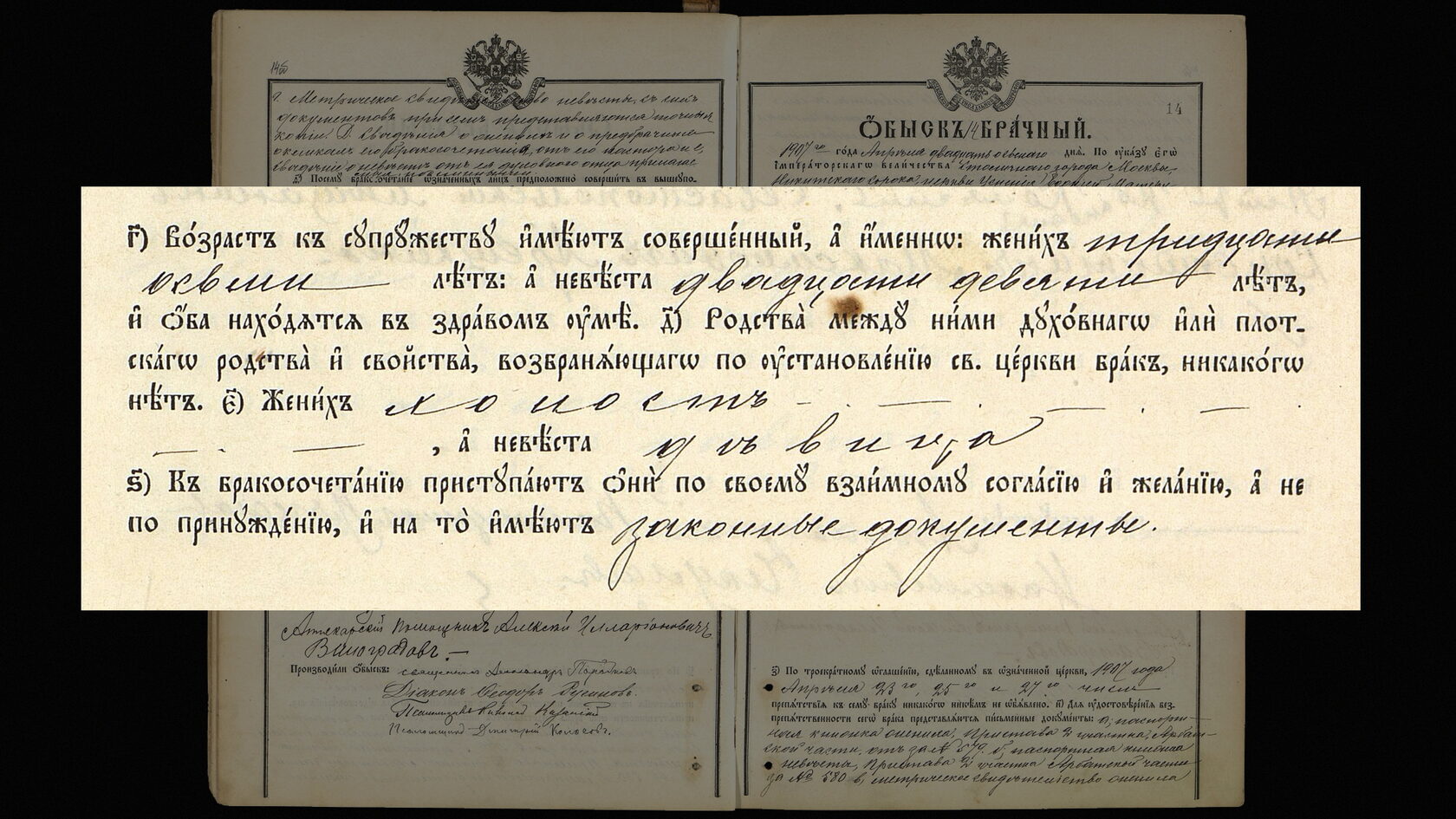

Возраст к супружеству имеют совершенный, а именно: жених тридцати восьми лет, а невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме.

Родства между ними духовного или плотского и свойства, возбраняющего по установлению св. церкви брак, никакого нет.

Жених холост, а невеста девица.

К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению, и на то имеют законные документы.

Возраст к супружеству имеют совершенный, а именно: жених тридцати восьми лет, а невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме.

Родства между ними духовного или плотского и свойства, возбраняющего по установлению св. церкви брак, никакого нет.

Жених холост, а невеста девица.

К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению, и на то имеют законные документы.

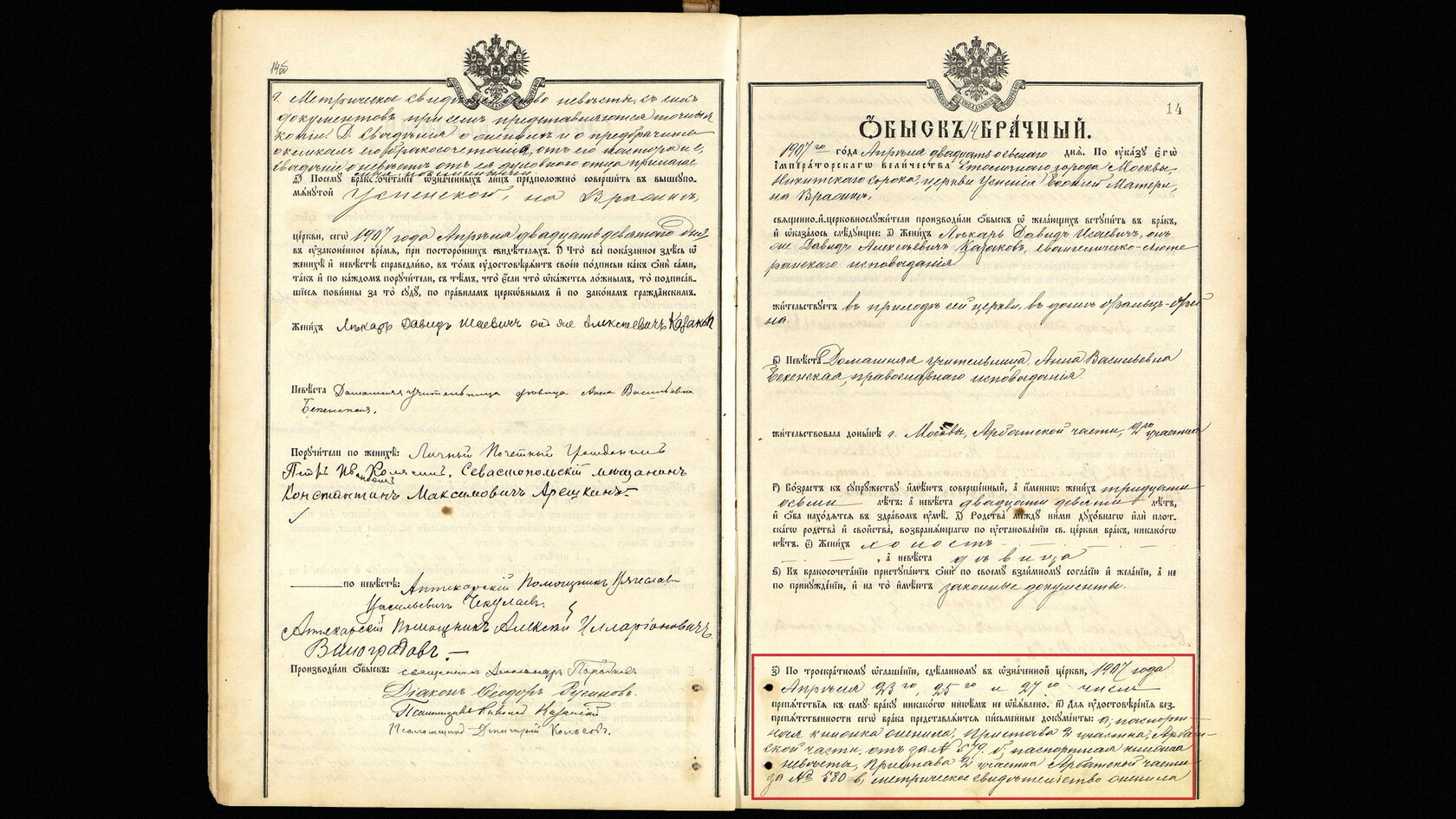

Оглашения

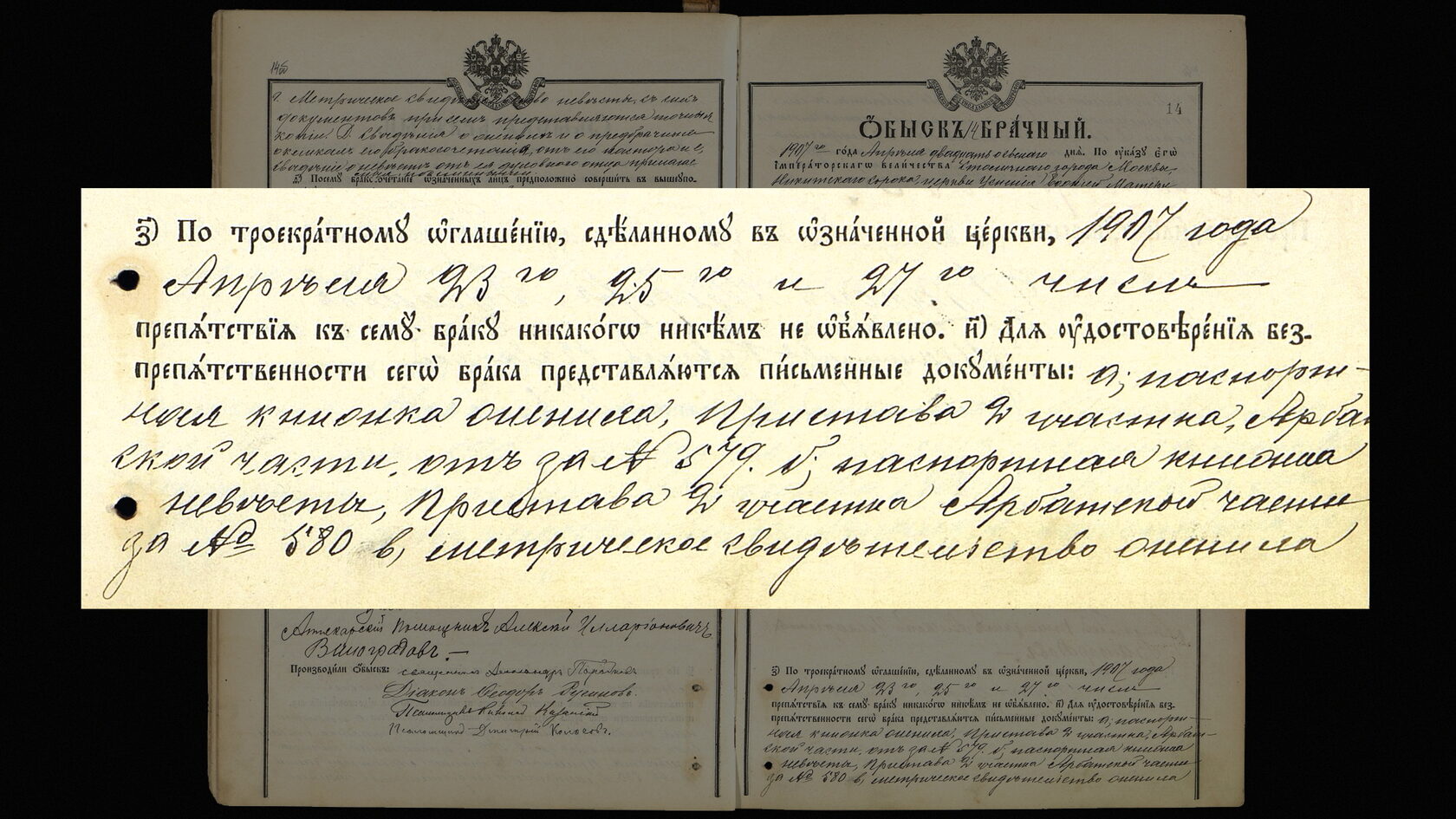

Дальше речь идет как раз про оглашения.

По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви 1907 года апреля 23го, 25го и 27го числа, препятствия к сему браку никакого никем не объявлено.

Кроме того, вступающие в брак должны были представить определенный набор документов (как, собственно, и сейчас). О них идет речь в следующем абзаце.

Для удостоверения беспрепятственности сего брака представляются письменные документы: паспортные книжки жениха и невесты – от пристава 2 участка Арбатской части…

В других брачных обысках можно встретить паспорта от мещанской управы или городского управления, послужные списки для гражданских служащих и билеты для военных), метрические свидетельства жениха и невесты (иногда представлялись не метрические свидетельства, а метрические выписи). Копии с таких документов прилагались к брачному обыску.

В данном случае все венчаются первым браком, поэтому больше никаких документов прикладывать не требовалось. Если кто-то из брачующихся раньше состоял в браке, который прекратился по причине развода, то надо было показать копию указа о разводе. А если кто-то в предыдущем браке овдовел, то надо было показать метрическую выпись о венчании с предыдущим супругом и об отпевании такого супруга. Но естественно, все это касалось чужих приходов, потому что если все происходило в том же самом приходе, священник мог просто посмотреть метрические книги за нужные годы.

К этому конкретному обыску прилагались еще и сведения о женихе и о предбрачном оглашении от его пастора (он же у нас лютеранин), а также сведения о невесте от ее духовного отца.

По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви 1907 года апреля 23го, 25го и 27го числа, препятствия к сему браку никакого никем не объявлено.

Кроме того, вступающие в брак должны были представить определенный набор документов (как, собственно, и сейчас). О них идет речь в следующем абзаце.

Для удостоверения беспрепятственности сего брака представляются письменные документы: паспортные книжки жениха и невесты – от пристава 2 участка Арбатской части…

В других брачных обысках можно встретить паспорта от мещанской управы или городского управления, послужные списки для гражданских служащих и билеты для военных), метрические свидетельства жениха и невесты (иногда представлялись не метрические свидетельства, а метрические выписи). Копии с таких документов прилагались к брачному обыску.

В данном случае все венчаются первым браком, поэтому больше никаких документов прикладывать не требовалось. Если кто-то из брачующихся раньше состоял в браке, который прекратился по причине развода, то надо было показать копию указа о разводе. А если кто-то в предыдущем браке овдовел, то надо было показать метрическую выпись о венчании с предыдущим супругом и об отпевании такого супруга. Но естественно, все это касалось чужих приходов, потому что если все происходило в том же самом приходе, священник мог просто посмотреть метрические книги за нужные годы.

К этому конкретному обыску прилагались еще и сведения о женихе и о предбрачном оглашении от его пастора (он же у нас лютеранин), а также сведения о невесте от ее духовного отца.

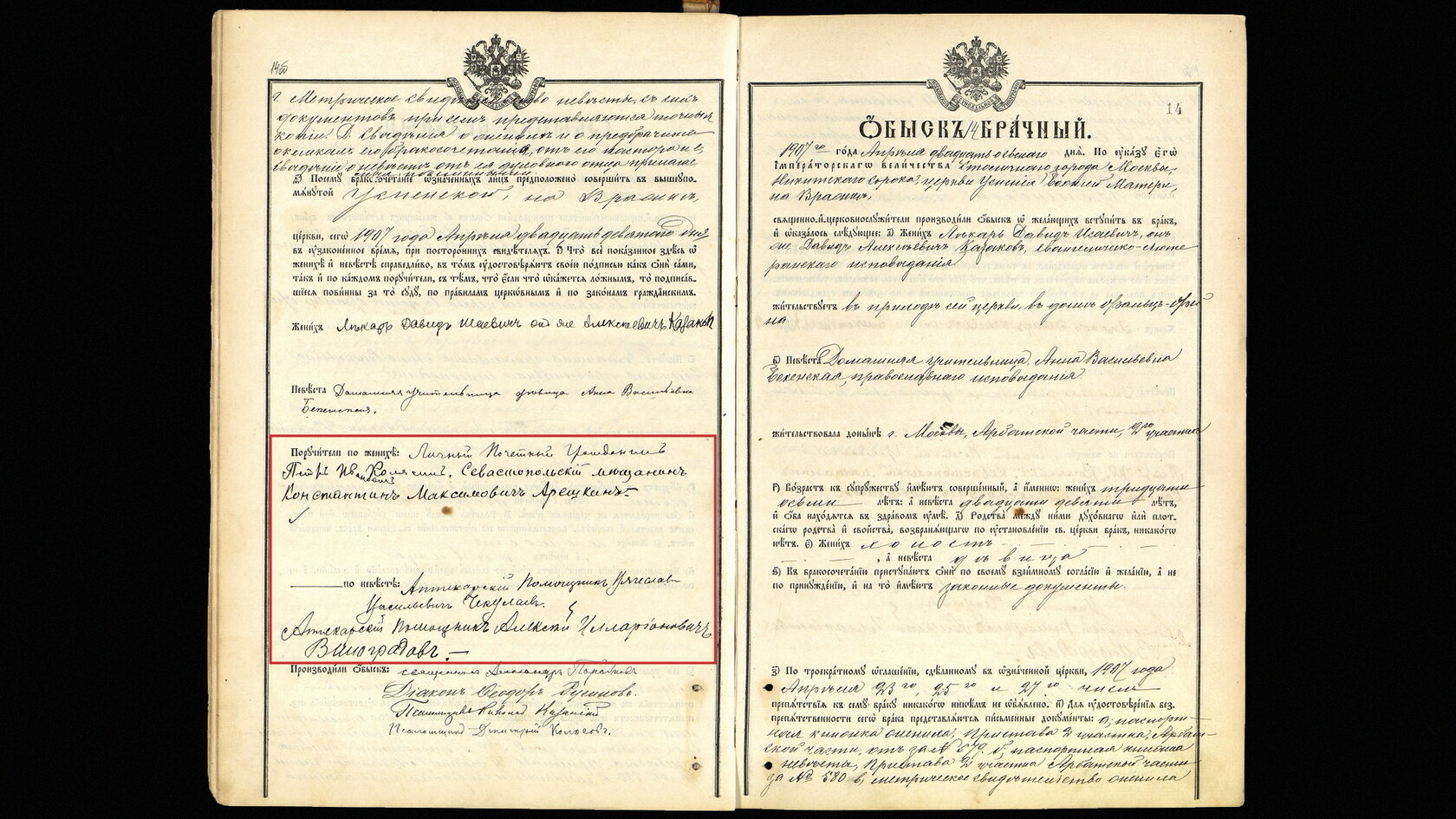

Подписи

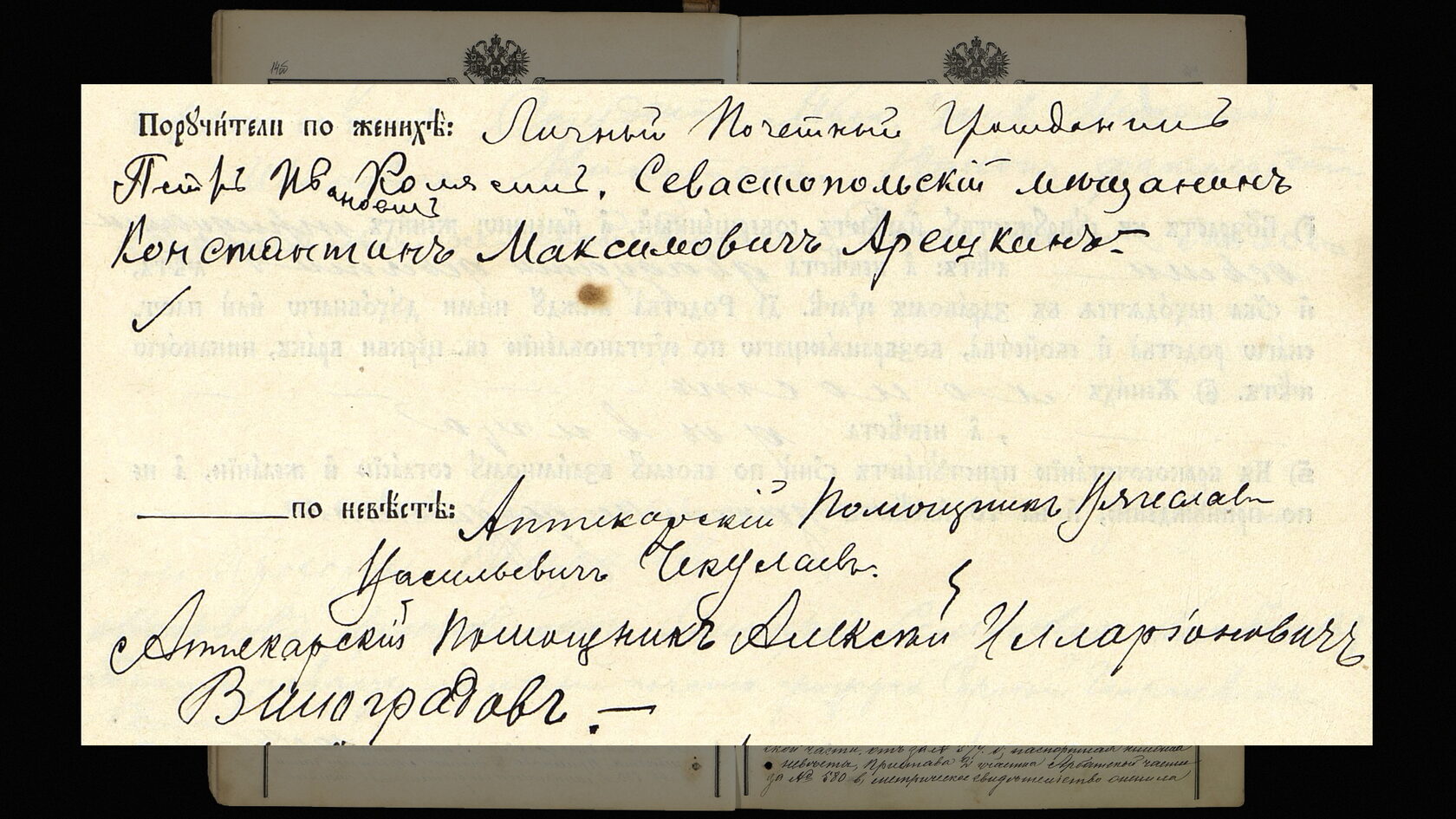

В финале жених и невеста сами подписывали этот документ, а потом свои подписи ставили поручители. В данном случае по жениху это: Личный почетный гражданин Петр Иванович Колясин и севастопольский мещанин Константин Максимович Арешкин. А по невесте: аптекарский помощник Вячеслав Васильевич Чекулаев и аптекарский помощник Алексей Илларионович Виноградов (это явно какие-то знакомые жениха, он же лекарь, как мы помним).

Важно! Брачный обыск разрешал венчание в конкретной церкви. Ее название вписывалось в документ. Если потом что-то менялось и венчаться шли в другую церковь, то всю процедуру надо было проходить заново.

Важно! Брачный обыск разрешал венчание в конкретной церкви. Ее название вписывалось в документ. Если потом что-то менялось и венчаться шли в другую церковь, то всю процедуру надо было проходить заново.

Браковенчание: время и место

К самому венчанию тоже были определенные довольно строгие требования по времени, месту, субъектам и вообще процедуре. Главное – венчание должно было происходить в церкви (вне церкви только по особому разрешению архиерея), а венчать обязательно должен священник. Монашествующие, например, венчать не могли, за очень редкими исключениями (например, если кому-то очень срочно понадобилось повенчаться на корабле дальнего плавания, где нет ни одного священника, но есть монах).

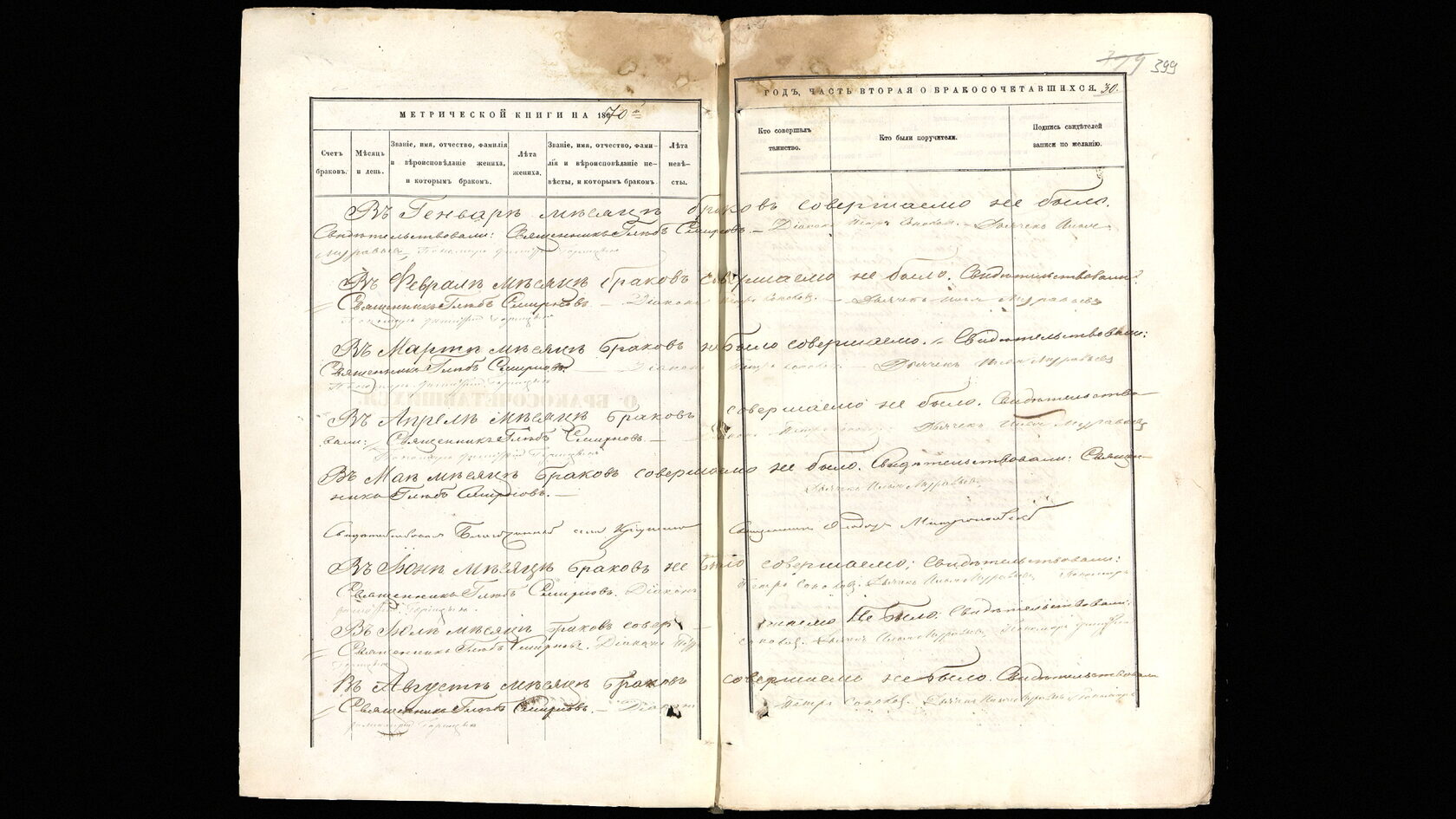

Что касается времени, если вы посмотрите на любую метрическую книгу, то увидите «горячую» пору для венчаний и периоды затишья, когда венчания вообще не проводились. К таким периодам относились, в том числе, церковные посты: весной во время Великого поста плюс еще недель по краям, летом Петров пост и Успенский пост, и зимой Рождественский пост. Соответственно, кто хотел успеть пожениться до конца года, торопились сделать это в октябре-начале ноября, а то потом все, приходилось ждать до 6 января следующего года.

Что касается времени, если вы посмотрите на любую метрическую книгу, то увидите «горячую» пору для венчаний и периоды затишья, когда венчания вообще не проводились. К таким периодам относились, в том числе, церковные посты: весной во время Великого поста плюс еще недель по краям, летом Петров пост и Успенский пост, и зимой Рождественский пост. Соответственно, кто хотел успеть пожениться до конца года, торопились сделать это в октябре-начале ноября, а то потом все, приходилось ждать до 6 января следующего года.

Бывало и так. До сентября никто не женился

О процедуре венчания особо сказать нечего. Разве что каждый брак венчался отдельно: нельзя было поставить перед собой в ряд несколько женихов и невест и всех их переженить скопом. Сразу же после венчания брак надо было записать в приходскую метрическую книгу. А священник должен был собственноручно сделать отметки в паспортах или других документах о том, с кем именно, когда и в какой церкви совершено венчание.

Но самое проблемное ограничение касалось места венчания. И именно с этим связаны сложности поиска, возникающие у нас, у потомков. А тогда Святой Синод издавал указы и разъяснения с целью добиться, наконец, чтобы жениха и невесту венчал только священник их приходской церкви и чтобы священники не венчали чужеприходных, а венчали только своих прихожан. Но реальность была такова, что этот запрет постоянно нарушался.

Итак, по общему правилу, венчание совершал свой приходской священник. Если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то их могли венчать в приходской церкви любого из них, в зависимости от обычая. [ССЫЛКА на общий выпуск про метрические книги https://youtu.be/wDoyGdXZi3o?si=t1Wez1BjdVz2L39P - что такое приход и как определялись его границы ]

Военные священники должны были венчать военнослужащих и больше никого. А военнослужащие должны были обращаться к полковым священникам и больше ни к кому, исключения допускались только с особого разрешения духовного военного начальства. В домовых церквях можно было венчать только тех лиц, которые жили при учреждениях или на квартирах. В церквях при учебных заведениях венчаться вообще было запрещено, только если с согласия приходского священника, да по уважительной причине, да со всеми документами, да после предбрачного оглашения в приходской церкви.

Почему же Синод настаивал на таком строгом соблюдении этих правил и почему они не работали? Я вижу основную причину в росте численности городского населения, которое отличалось от сельского высокой мобильностью.

В сельском приходе дела обстояли довольно просто. Невесту обычно брали из того же дела или другой деревни того же прихода, в крайнем случае из соседнего. Приходской священник, скорей всего, знал всех своих прихожан в лицо. Поэтому если появлялся чужой человек, это было заметно. Если же он вдруг просил быстренько его повенчать, у священника были все возможности потребовать документы и внимательно их проверить. И в случае каких-то сомнений сделать необходимые запросы.

Ситуация в городе была совершенно иной. Во-первых, у городских приходов не было четких границ. Очень примерно можно сказать, что границы приходов совпадали с границами кварталов. В конце XIX века Синод поручил епархиальным начальством составить «обязательное к исполнению расписание приходов с точным обозначением входящих в состав их улиц и домов». Но это было малореально и малоэффективно, потому что сами священники далеко не всегда соблюдали такое распределение.

Во-вторых, в городах было, конечно же, несравнимо больше народу. И если вы посмотрите метрические книги городских соборов, то увидите, что священники (а в соборе священник был не один) работали в несколько смен без выходных. Поток крещений, венчаний и отпеваний был очень велик. Всех надо было записывать в метрические книги. И в такой ситуации надо еще помнить, твой это прихожанин или нет. А если чужой, требовать документы и внимательно их проверять. То есть на священников ложился большой объем чисто бюрократической работы.

В-третьих, сам же Синод разъяснял, что главный критерий принадлежности к тому или иному приходу – это не факт рождения и крещения в этом приходе, а то, где человек постоянно проживает, исповедуется и причащается. Но как определить постоянное проживание? Если человек родился в селе и там был крещен, а потом в 15 лет уехал в город на заработки и прожил там столько же, где он постоянно проживает и надо ли ему возвращаться в родное село, чтобы повенчаться? А если он живет в крупном городе и работает то в одном квартале, то в другом, прихожанином какой церкви он может считаться?

Ну и потом, в столичных городах церквей было столько, что можно хоть каждое воскресенье ходить в новую церковь. Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал в своей «Женитьбе». Агафья Тихоновна спрашивает Подколесина: «В которой церкви вы были прошлое воскресенье?» А Подколесин отвечает: «В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.»

Вот так, ходить надо было в ту церковь, в которой украшение лучше. А венчаться иногда было лучше в той церкви, где священник меньше внимания обращал на документы или была возможность договориться. И никакими строгими запретами нельзя было на это повлиять.

Решением мог стать только единый документ, удостоверяющий личность, но до появления паспорта в нашем современном понимании было еще очень далеко. Так что единственное, что может нам помочь в поиске внезапных браков наших предков, это единая база данных по метрическим книгам. Но ее пока еще нет, даже со всеми современными возможностями. Так что остается полагаться на удачу и интуицию (иногда на логику, но это не точно).

Но даже без единой базы можно многое найти – главное, не прекращать раскопки. И удачи в поисках!

Но самое проблемное ограничение касалось места венчания. И именно с этим связаны сложности поиска, возникающие у нас, у потомков. А тогда Святой Синод издавал указы и разъяснения с целью добиться, наконец, чтобы жениха и невесту венчал только священник их приходской церкви и чтобы священники не венчали чужеприходных, а венчали только своих прихожан. Но реальность была такова, что этот запрет постоянно нарушался.

Итак, по общему правилу, венчание совершал свой приходской священник. Если жених и невеста принадлежали к разным приходам, то их могли венчать в приходской церкви любого из них, в зависимости от обычая. [ССЫЛКА на общий выпуск про метрические книги https://youtu.be/wDoyGdXZi3o?si=t1Wez1BjdVz2L39P - что такое приход и как определялись его границы ]

Военные священники должны были венчать военнослужащих и больше никого. А военнослужащие должны были обращаться к полковым священникам и больше ни к кому, исключения допускались только с особого разрешения духовного военного начальства. В домовых церквях можно было венчать только тех лиц, которые жили при учреждениях или на квартирах. В церквях при учебных заведениях венчаться вообще было запрещено, только если с согласия приходского священника, да по уважительной причине, да со всеми документами, да после предбрачного оглашения в приходской церкви.

Почему же Синод настаивал на таком строгом соблюдении этих правил и почему они не работали? Я вижу основную причину в росте численности городского населения, которое отличалось от сельского высокой мобильностью.

В сельском приходе дела обстояли довольно просто. Невесту обычно брали из того же дела или другой деревни того же прихода, в крайнем случае из соседнего. Приходской священник, скорей всего, знал всех своих прихожан в лицо. Поэтому если появлялся чужой человек, это было заметно. Если же он вдруг просил быстренько его повенчать, у священника были все возможности потребовать документы и внимательно их проверить. И в случае каких-то сомнений сделать необходимые запросы.

Ситуация в городе была совершенно иной. Во-первых, у городских приходов не было четких границ. Очень примерно можно сказать, что границы приходов совпадали с границами кварталов. В конце XIX века Синод поручил епархиальным начальством составить «обязательное к исполнению расписание приходов с точным обозначением входящих в состав их улиц и домов». Но это было малореально и малоэффективно, потому что сами священники далеко не всегда соблюдали такое распределение.

Во-вторых, в городах было, конечно же, несравнимо больше народу. И если вы посмотрите метрические книги городских соборов, то увидите, что священники (а в соборе священник был не один) работали в несколько смен без выходных. Поток крещений, венчаний и отпеваний был очень велик. Всех надо было записывать в метрические книги. И в такой ситуации надо еще помнить, твой это прихожанин или нет. А если чужой, требовать документы и внимательно их проверять. То есть на священников ложился большой объем чисто бюрократической работы.

В-третьих, сам же Синод разъяснял, что главный критерий принадлежности к тому или иному приходу – это не факт рождения и крещения в этом приходе, а то, где человек постоянно проживает, исповедуется и причащается. Но как определить постоянное проживание? Если человек родился в селе и там был крещен, а потом в 15 лет уехал в город на заработки и прожил там столько же, где он постоянно проживает и надо ли ему возвращаться в родное село, чтобы повенчаться? А если он живет в крупном городе и работает то в одном квартале, то в другом, прихожанином какой церкви он может считаться?

Ну и потом, в столичных городах церквей было столько, что можно хоть каждое воскресенье ходить в новую церковь. Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал в своей «Женитьбе». Агафья Тихоновна спрашивает Подколесина: «В которой церкви вы были прошлое воскресенье?» А Подколесин отвечает: «В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.»

Вот так, ходить надо было в ту церковь, в которой украшение лучше. А венчаться иногда было лучше в той церкви, где священник меньше внимания обращал на документы или была возможность договориться. И никакими строгими запретами нельзя было на это повлиять.

Решением мог стать только единый документ, удостоверяющий личность, но до появления паспорта в нашем современном понимании было еще очень далеко. Так что единственное, что может нам помочь в поиске внезапных браков наших предков, это единая база данных по метрическим книгам. Но ее пока еще нет, даже со всеми современными возможностями. Так что остается полагаться на удачу и интуицию (иногда на логику, но это не точно).

Но даже без единой базы можно многое найти – главное, не прекращать раскопки. И удачи в поисках!