Первая всеобщая перепись населения Российской империи охватила более 125 миллионов человек и по своим размерам может действительно считаться первою в мире. Тем более удивителен тот факт, что перепись была однодневной. Она была проведена по состоянию на 1 день – 28 января 1897 года.

Для этой цели полтора года готовились, составляли формы документов и инструкции переписчикам, печатали бланки (57 миллионов!) и свидетельства личности счетчиков, делали и рассылали по местам переписные наборы (в том числе портфели и чернильницы) и даже провели пробную перепись.

Логично предположить, что все наши предки в этой переписи поучаствовали. Что же мы можем найти про них? А главное, можем ли мы их найти?

Для этой цели полтора года готовились, составляли формы документов и инструкции переписчикам, печатали бланки (57 миллионов!) и свидетельства личности счетчиков, делали и рассылали по местам переписные наборы (в том числе портфели и чернильницы) и даже провели пробную перепись.

Логично предположить, что все наши предки в этой переписи поучаствовали. Что же мы можем найти про них? А главное, можем ли мы их найти?

Проблемы с сохранностью

Сразу скажу, что нас с точки зрения генеалогической информации и поиска предков интересуют именно первичные переписные листы, куда вносились конкретные данные о каждом человеке, который участвовал в переписи. И вот с ними, точнее с их сохранностью, есть большие проблемы.

Целью переписи было формирование статистики. Так что если начать искать, например, в каталогах библиотек или просто вбить в поисковике "перепись 1897 года", вы найдете очень много материалов. Вот только для поиска предков они будут абсолютно бесполезны.

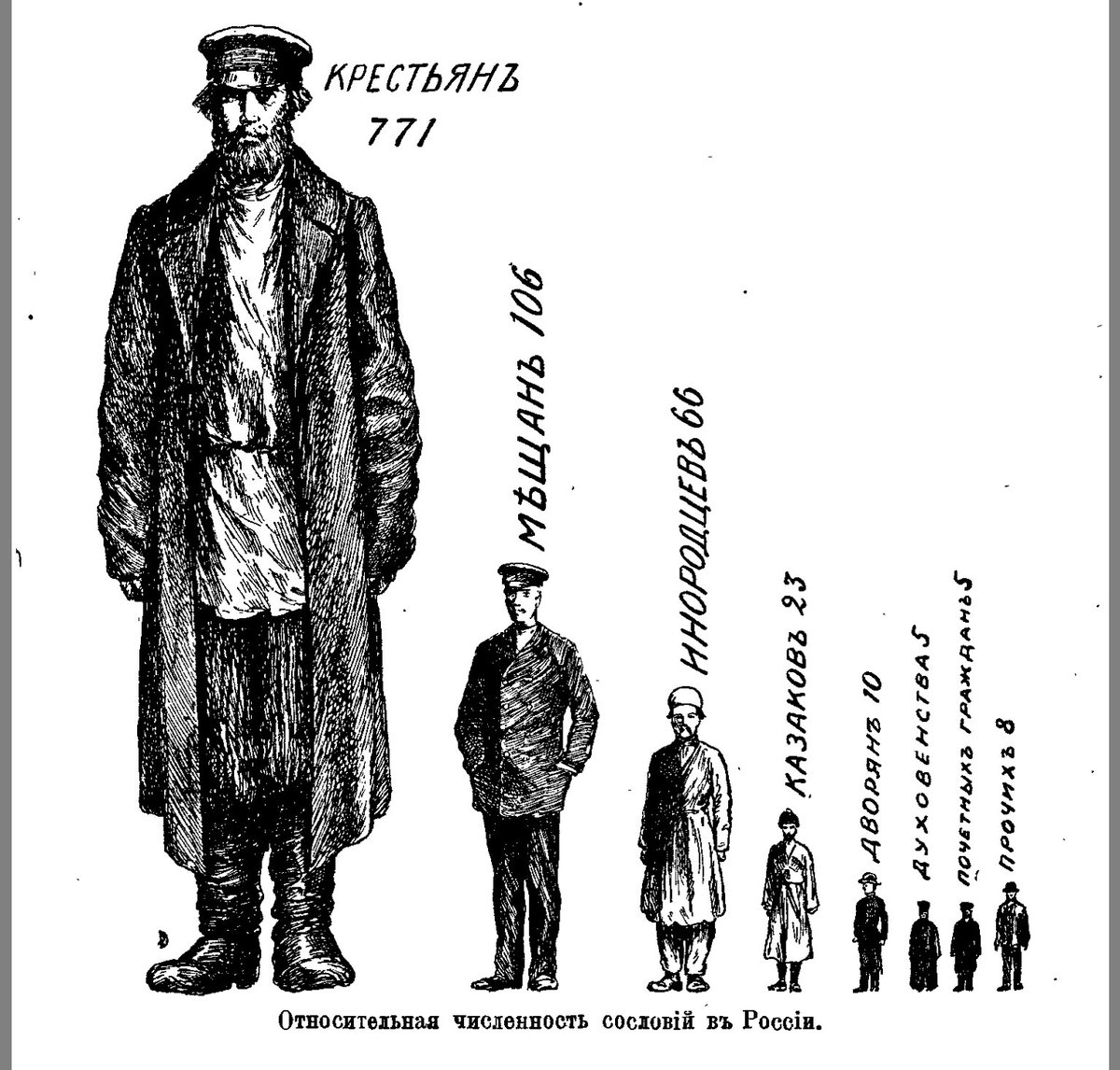

Итоги переписи публиковались 8 лет: 89 томов или 119 книг по губерниям плюс общий свод по Империи. Но все это информация носила исключительно статистической характер. То есть все, что можно найти про первую перепись, будет в обобщенном виде. Сколько в какой губернии и в каком населенном пункте проживает мужчин и женщин, какая разбивка по возрастам, сословиям и профессиям и так далее.

Целью переписи было формирование статистики. Так что если начать искать, например, в каталогах библиотек или просто вбить в поисковике "перепись 1897 года", вы найдете очень много материалов. Вот только для поиска предков они будут абсолютно бесполезны.

Итоги переписи публиковались 8 лет: 89 томов или 119 книг по губерниям плюс общий свод по Империи. Но все это информация носила исключительно статистической характер. То есть все, что можно найти про первую перепись, будет в обобщенном виде. Сколько в какой губернии и в каком населенном пункте проживает мужчин и женщин, какая разбивка по возрастам, сословиям и профессиям и так далее.

При этом переписные листы не предполагалось как-то в принципе использовать после их обработки и анализа. В соответствии с инструкцией их вообще должны были уничтожать. И уничтожали. В Казанском губернском правлении еще в 1899 году переписные листы по ошибке продали торговцам в качестве упаковочной бумаги. Что-то пустили на макулатуру еще до революции. Где-то уже в советское время из-за дефицита бумаги документы печатали на оборотной стороне переписных листов.

Поэтому долгое время считалось, что переписные листы вообще не сохранились. Спешу кого-то расстроить: для многих населенных пунктов это действительно так. Но кому-то все же повезло, кому именно – скажу чуть позже, а пока разберемся с переписными листами и той информацией, которую можно из них извлечь.

Поэтому долгое время считалось, что переписные листы вообще не сохранились. Спешу кого-то расстроить: для многих населенных пунктов это действительно так. Но кому-то все же повезло, кому именно – скажу чуть позже, а пока разберемся с переписными листами и той информацией, которую можно из них извлечь.

Форма переписных листов: зачем так много

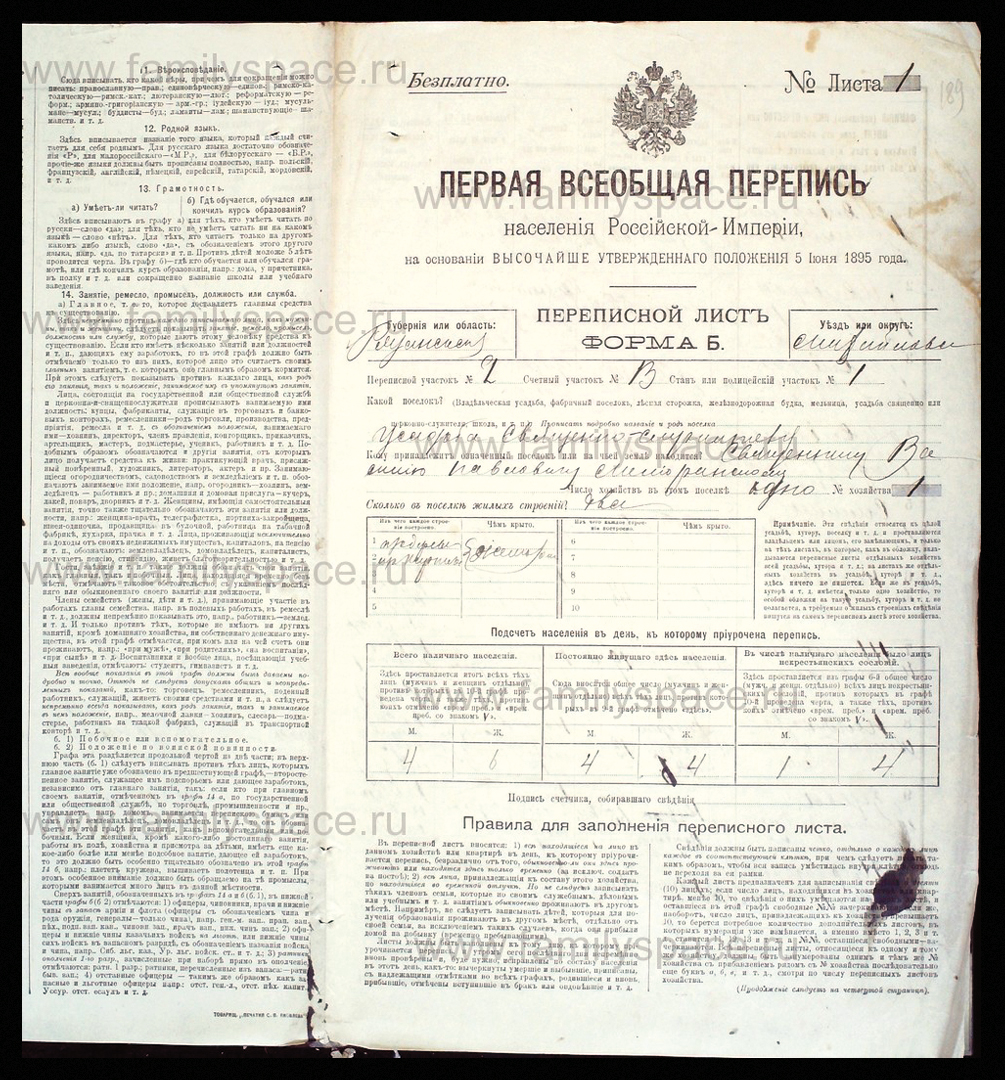

Перепись производилась «по отдельным хозяйствам», то есть для каждого хозяйства назначался отдельный переписной лист, в который и записывались все лица, как «принадлежащие к составу хозяйства, так и временно находящиеся там в день, к которому приурочена перепись».

Главной переписной комиссией было разработано несколько форм переписных листов в зависимости от типа домохозяйства и региона. Основными были три – А, Б и В.

Переписной лист формы «А». Применялся для учета крестьянских хозяйств в сельских обществах, то есть для той категории населения, которая в основном и затрагивалась прежними ревизиями. В форму А вносилось не только наличное, но и постоянно отсутствующее население.

Переписной лист формы «Б». Применялся для учета владельческих хозяйств (усадьбы, хутора итд.), не входящих в состав сельских обществ. Другими словами, в листах формы Б учитывалось некрестьянское население, которое проживало вне городов.

Переписной лист формы «В». Применялся для городских хозяйств. Туда попадали мещане, цеховые, дворяне и священнослужители, которые проживали в городах. И в форму В, и в форму Б, в отличие от формы А, не вносились те, кто находился «в долговременной отлучке».

Обычно переписные листы печатались на русском языке, но вообще-то для некоторых регионов переводились на 20 языков и наречий или снабжались переводами на 2-3 языка сразу. И не только бланки, но и брошюры о переписи. Так, например, для Лифляндской губернии были изданы три разных комплекта бланков: только на немецком, на немецком и латышском, и на немецком и эстонском языках. Предполагалось, что грамотные люди будут заполнять листы сами, а за неграмотных это сделают переписчики.

Еще была форма «Г» для инородческого бродячего населения, где было меньше вопросов. Методика проведения переписи для этой категории тоже немного отличалась. Например, для кочующих инородцев Тобольской губернии предполагалось проверить родовые и ясачные списки, а также метрические списки и исповедальные росписи для православных, которые имелись у местной полиции, а потом дополнить их с помощью опроса населения на ярмарках в Обдорске и Сургуте. Ну и сроки тоже растягивались, так что перепись для некоторых категорий населения однодневной не получилась.

Кроме того, был установлен особый порядок производства переписи для некоторых учреждений. К ним относились монастыри, воинские части, казармы, казенные и общественные заведения, тюрьмы, больницы, благотворительные и учебные заведения – то есть те учреждения, в зданиях которых жили люди, при этом отдельного места жительства у таких людей на тот момент не было. На них заполнялись два вида ведомостей.

Общая перечневая ведомость. Предназначалась для учета для воспитанников, учеников, монашествующих, призреваемых, заключенных, находящихся на излечении.

Воинская перечневая ведомость. Применялась для учета нижних чинов, состоящих на действительной военной службе, в том числе морского ведомства.

Заполнялись такие ведомости начальниками или заведующими таких учреждений. Например, население Софийского женского монастыря в Рыбинске переписывала монахиня София, казначей монастыря.

Главной переписной комиссией было разработано несколько форм переписных листов в зависимости от типа домохозяйства и региона. Основными были три – А, Б и В.

Переписной лист формы «А». Применялся для учета крестьянских хозяйств в сельских обществах, то есть для той категории населения, которая в основном и затрагивалась прежними ревизиями. В форму А вносилось не только наличное, но и постоянно отсутствующее население.

Переписной лист формы «Б». Применялся для учета владельческих хозяйств (усадьбы, хутора итд.), не входящих в состав сельских обществ. Другими словами, в листах формы Б учитывалось некрестьянское население, которое проживало вне городов.

Переписной лист формы «В». Применялся для городских хозяйств. Туда попадали мещане, цеховые, дворяне и священнослужители, которые проживали в городах. И в форму В, и в форму Б, в отличие от формы А, не вносились те, кто находился «в долговременной отлучке».

Обычно переписные листы печатались на русском языке, но вообще-то для некоторых регионов переводились на 20 языков и наречий или снабжались переводами на 2-3 языка сразу. И не только бланки, но и брошюры о переписи. Так, например, для Лифляндской губернии были изданы три разных комплекта бланков: только на немецком, на немецком и латышском, и на немецком и эстонском языках. Предполагалось, что грамотные люди будут заполнять листы сами, а за неграмотных это сделают переписчики.

Еще была форма «Г» для инородческого бродячего населения, где было меньше вопросов. Методика проведения переписи для этой категории тоже немного отличалась. Например, для кочующих инородцев Тобольской губернии предполагалось проверить родовые и ясачные списки, а также метрические списки и исповедальные росписи для православных, которые имелись у местной полиции, а потом дополнить их с помощью опроса населения на ярмарках в Обдорске и Сургуте. Ну и сроки тоже растягивались, так что перепись для некоторых категорий населения однодневной не получилась.

Кроме того, был установлен особый порядок производства переписи для некоторых учреждений. К ним относились монастыри, воинские части, казармы, казенные и общественные заведения, тюрьмы, больницы, благотворительные и учебные заведения – то есть те учреждения, в зданиях которых жили люди, при этом отдельного места жительства у таких людей на тот момент не было. На них заполнялись два вида ведомостей.

Общая перечневая ведомость. Предназначалась для учета для воспитанников, учеников, монашествующих, призреваемых, заключенных, находящихся на излечении.

Воинская перечневая ведомость. Применялась для учета нижних чинов, состоящих на действительной военной службе, в том числе морского ведомства.

Заполнялись такие ведомости начальниками или заведующими таких учреждений. Например, население Софийского женского монастыря в Рыбинске переписывала монахиня София, казначей монастыря.

В соответствии с Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи переписные листы составлялись в двух экземплярах.

После тщательной проверки один полный экземпляр переписных листов, вместе с итогами населения по городам, уездам и губерниям, направлялся в Главную переписную комиссию в Санкт-Петербург, второй экземпляр — передавался на хранение в одно из местных учреждений Министерства внутренних дел. Вторые экземпляры должны были храниться в архивах Губернских (областных) правлений под надзором секретаря Губернских статистических комитетов. Доступ к таким экземплярам предполагался только с разрешения Министерства внутренних дел (очень в духе законов о защите персональных данных!).

Кроме того, мог образоваться своего рода третий экземпляр, когда волостные управления для своих нужд составляли посемейные списки. Но конечно, это не полноценный переписной лист, а очень сильно сокращенная версия.

Кроме того, мог образоваться своего рода третий экземпляр, когда волостные управления для своих нужд составляли посемейные списки. Но конечно, это не полноценный переписной лист, а очень сильно сокращенная версия.

Данные в переписном листе

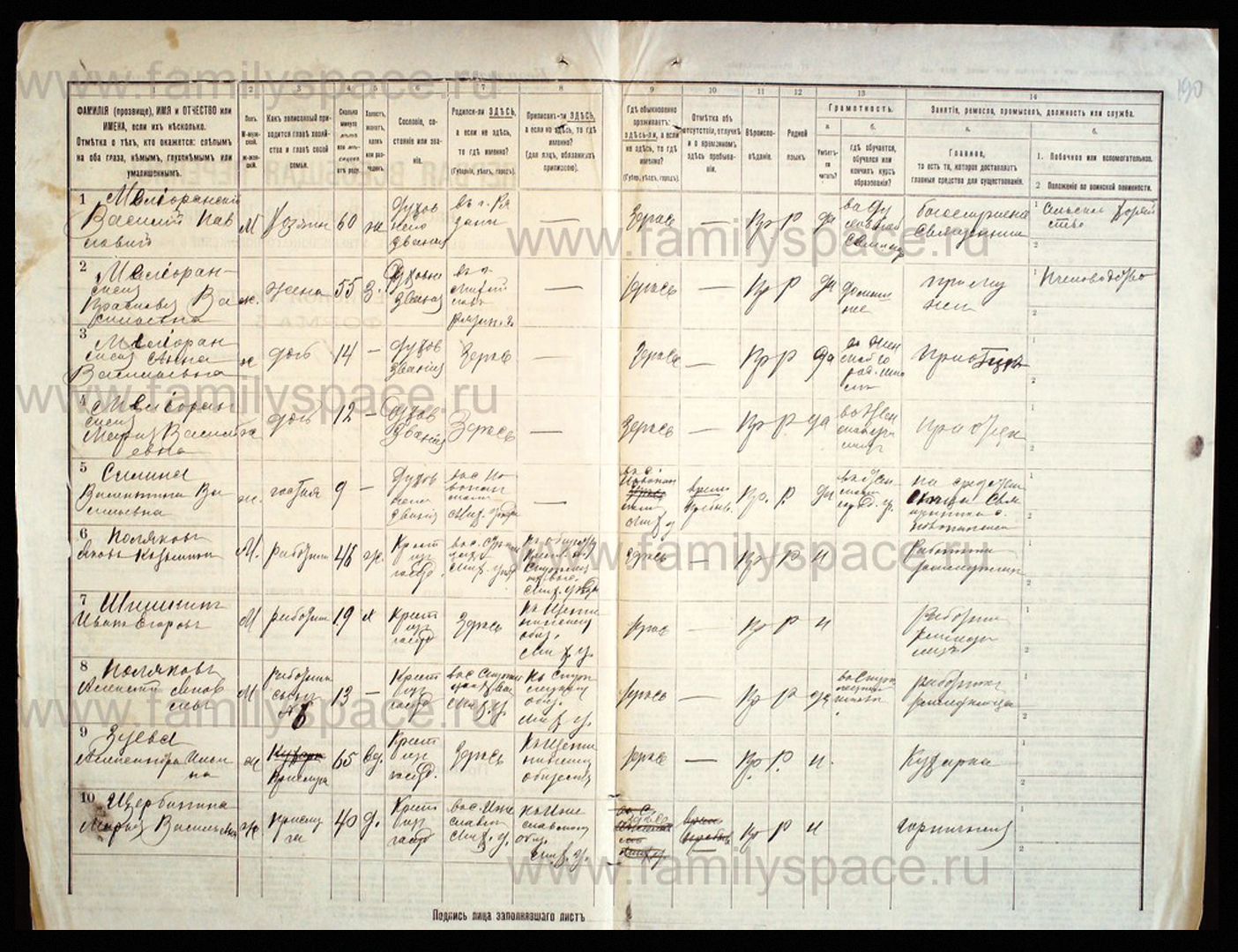

Формуляр бланка полного переписного листа состоял из 14граф:

1. Фамилия (прозвище), имя, отчество или имена, если их несколько. Отдельной строкой в этой графе делалась отметка о слепоте, глухоте, немоте и других подобных особенностях.

2. Пол. Для мужского пола ставили большую М, для женского малую ж.

Обратите внимание, как все старались продумать заранее. Ведь маленькие буквы м и ж могли быть очень похожи друг на друга, особенно если писать неаккуратным почерком в темной избе зимой.

3. Кем записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи.

При заполнении переписного листа первым всегда указывали хозяина, потом его жену и детей с указанием степени родства, сначала сыновей, потом дочерей или всех детей по старшинству, потом указывались мужья и жены детей, внуки, престарелые родители, братья, сестры, племянники, дядья, тетки и т.д. Для снох, внуков и племянников имелись дополнительные отсылочные указания о внутрисемейном родстве: жена N2, сын или дочь N3.

После всех родственников указывалась прислуга, если таковая имелась. А в самом конце постояльцы и гости.

4. Возраст. Указывался в месяцах для детей младше года, для остальных писали сколько полных лет.

Надо помнить, что перепись проводили в январе 1897, поэтому вычисляя примерный год рождения, отнимайте указанный возраст из 1896 года, а не из 1897.

5. Семейное положение – вписывалось сокращенно. Буква «х» холост, «д» девица, «ж» женат, вдов, разведен. Для малолетних прочерк.

6. Сословие, состояние или звание.

Счетчики должны были указывать дворян потомственных, дворян личных, потомственных граждан потомственных или личных, духовенство, то есть священно- и церковно-служители, их дети и монашествующие; купцы, казаки, отставные солдаты, мещане и горожане, крестьяне, инородцы, финны. Иностранцев надо было записывать с указанием подданства.

Кстати, крестьян надо было записывать с разрядом – из бывших владельческих или государственных. Но выяснилось, что никто этого уже не помнит, поэтому счетчикам разрешили это не отмечать.

1. Фамилия (прозвище), имя, отчество или имена, если их несколько. Отдельной строкой в этой графе делалась отметка о слепоте, глухоте, немоте и других подобных особенностях.

2. Пол. Для мужского пола ставили большую М, для женского малую ж.

Обратите внимание, как все старались продумать заранее. Ведь маленькие буквы м и ж могли быть очень похожи друг на друга, особенно если писать неаккуратным почерком в темной избе зимой.

3. Кем записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи.

При заполнении переписного листа первым всегда указывали хозяина, потом его жену и детей с указанием степени родства, сначала сыновей, потом дочерей или всех детей по старшинству, потом указывались мужья и жены детей, внуки, престарелые родители, братья, сестры, племянники, дядья, тетки и т.д. Для снох, внуков и племянников имелись дополнительные отсылочные указания о внутрисемейном родстве: жена N2, сын или дочь N3.

После всех родственников указывалась прислуга, если таковая имелась. А в самом конце постояльцы и гости.

4. Возраст. Указывался в месяцах для детей младше года, для остальных писали сколько полных лет.

Надо помнить, что перепись проводили в январе 1897, поэтому вычисляя примерный год рождения, отнимайте указанный возраст из 1896 года, а не из 1897.

5. Семейное положение – вписывалось сокращенно. Буква «х» холост, «д» девица, «ж» женат, вдов, разведен. Для малолетних прочерк.

6. Сословие, состояние или звание.

Счетчики должны были указывать дворян потомственных, дворян личных, потомственных граждан потомственных или личных, духовенство, то есть священно- и церковно-служители, их дети и монашествующие; купцы, казаки, отставные солдаты, мещане и горожане, крестьяне, инородцы, финны. Иностранцев надо было записывать с указанием подданства.

Кстати, крестьян надо было записывать с разрядом – из бывших владельческих или государственных. Но выяснилось, что никто этого уже не помнит, поэтому счетчикам разрешили это не отмечать.

Иногда в графе сословия писали и профессию, например, фельдшерица, женщина-врач (к вопросу о феминитивах до революции).

7. Место рождения.

Точнее вопрос был сформулирован так: «Родился ли здесь, а если не здесь, то где именно?» Если родился там же, где проходила перепись, писали «здесь». Если в другом месте, то указывалось место рождения – губерния и город либо губерния, уезд и село.

8. Место приписки.

Сформулировано аналогично в виде вопроса: «Приписан ли здесь, а если не здесь, то где именно?» Эта графа должна была заполняться только теми лицами, которые подлежали приписке к сельским, волостным или городским обществам. Для дворян, чиновников и духовенства в этой графе ставился прочерк.

9. Место постоянного жительства.

Аналогично месту рождения: проживает ли здесь, а если не здесь, то где именно.

10. Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании.

Эта графа была связана с предыдущей. Если человек постоянно жил здесь, но на момент переписи ушел в гости или уехал на ярмарку, то в 9 графе писали «здесь», а в 10 графе указывали «во временной отлучке».

Здесь, конечно, возникало много вопросов, потому что ситуации были очень разные. Так переписчики спрашивали, каким образом стоит записывать супругов, которые не живут вместе, но при этом официально не развелись. В соответствии с разъяснениями, было рекомендовано писать, что жена или муж находится «во временной отлучке». Ну а что, может они помирятся и съедутся обратно.

11. Вероисповедание.

12. Родной язык. Писали со слов человека. Вот как он себя ощущает, так и записывали.

13. Грамотность: а) умеет ли читать? б) где обучается, обучался или окончил курсобразования?

14. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба: а) главное, т.е. то, которое доставляет главные средства для существования; б1) побочное или вспомогательное; б2) положение по воинской повинности.

Тут тоже существовали разные варианты. Например, Котельников, принимавший участие в разработке материалов переписи, приводит такой пример в качестве критики формулировок вопросов. Если нам надо указать в переписи офицера, живущий доходом с большого капитала, надо поставить в главном занятии «доход с капитала», а в побочном «военная служба». Потому что главное средство для существования доставляет ему вовсе не военная служба.

Точнее вопрос был сформулирован так: «Родился ли здесь, а если не здесь, то где именно?» Если родился там же, где проходила перепись, писали «здесь». Если в другом месте, то указывалось место рождения – губерния и город либо губерния, уезд и село.

8. Место приписки.

Сформулировано аналогично в виде вопроса: «Приписан ли здесь, а если не здесь, то где именно?» Эта графа должна была заполняться только теми лицами, которые подлежали приписке к сельским, волостным или городским обществам. Для дворян, чиновников и духовенства в этой графе ставился прочерк.

9. Место постоянного жительства.

Аналогично месту рождения: проживает ли здесь, а если не здесь, то где именно.

10. Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании.

Эта графа была связана с предыдущей. Если человек постоянно жил здесь, но на момент переписи ушел в гости или уехал на ярмарку, то в 9 графе писали «здесь», а в 10 графе указывали «во временной отлучке».

Здесь, конечно, возникало много вопросов, потому что ситуации были очень разные. Так переписчики спрашивали, каким образом стоит записывать супругов, которые не живут вместе, но при этом официально не развелись. В соответствии с разъяснениями, было рекомендовано писать, что жена или муж находится «во временной отлучке». Ну а что, может они помирятся и съедутся обратно.

11. Вероисповедание.

12. Родной язык. Писали со слов человека. Вот как он себя ощущает, так и записывали.

13. Грамотность: а) умеет ли читать? б) где обучается, обучался или окончил курсобразования?

14. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба: а) главное, т.е. то, которое доставляет главные средства для существования; б1) побочное или вспомогательное; б2) положение по воинской повинности.

Тут тоже существовали разные варианты. Например, Котельников, принимавший участие в разработке материалов переписи, приводит такой пример в качестве критики формулировок вопросов. Если нам надо указать в переписи офицера, живущий доходом с большого капитала, надо поставить в главном занятии «доход с капитала», а в побочном «военная служба». Потому что главное средство для существования доставляет ему вовсе не военная служба.

В качестве примера листа переписи покажу своего пра-пра-прадеда Василия Павловича Мелиоранского. Качество сканирования не очень хорошее, потому что он взят с сайта familyspace.ru, на что намекают водяные знаки поперек всего текста.

Как видно из титульного листа, это переписной лист формы Б, потому что это усадьба священнослужителя. Губерния – Рязанская. Уезд – Михайловский. Далее указаны номера переписного участка, счетного участка, полицейского стана.

Дальше как раз следовало указать вид поселка и хозяина. В качестве хозяина указан мой пра-три раза-дед священник Василий Павлович Мелиоранских. Количество жилых строений – два, построены из кирпича, крыты железом.

Далее мы видим таблицу с подсчетом населения. Указывали наличное население, постоянно живущее население и сколько из этого населения относились к другим сословиям, помимо крестьянского.

Дальше как раз следовало указать вид поселка и хозяина. В качестве хозяина указан мой пра-три раза-дед священник Василий Павлович Мелиоранских. Количество жилых строений – два, построены из кирпича, крыты железом.

Далее мы видим таблицу с подсчетом населения. Указывали наличное население, постоянно живущее население и сколько из этого населения относились к другим сословиям, помимо крестьянского.

На втором листе содержится собственно список членов семьи. Проживают все здесь, все православные, все говорят по-русски. Все грамотные, кроме работников и прислуги.

В первой строчке указан сам пра-пра-прадед. 60 лет, женат, духовного звания, родился в городе Рязани. В отличие от пра-пра-прабабушки, Прасковьи Васильевны Чельцовой, которая родилась в городе Михайлов рязанской губернии. Дальше идут дочери: это самые младшие дети в семействе, моей прапрабабушке Анне 14 лет, Марии 12, Петр совсем недавно умер от чахотки, а так ему было бы 17. Старшие уже разъехались и живут своими семьями – разница с младшими 10-15 лет. Гостья Силина – это племянница, а не просто гостья.

В графе образование у главы семьи указана духовная семинария, у его жены образование домашнее, у дочерей – училище. Интересно, что у Прасковьи Васильевны в качестве побочного занятия указано пчеловодство (у самого Василия Павловича сельское хозяйство, но это как раз понятно). К слову, у Анны всегда были ульи, которые часто выручали семью в самые сложные годы.

Ну и отдельная статья, конечно, это наемная рабочая сила. Два работника, один с сыном, кухарка и горничная. Предотвращая возможные обвинения в эксплуатации крестьянства, предлагаю обратить внимание на семейный статус женской части прислуги. Кухарка – вдова 65 лет, горничная – старая дева 40 лет. Логично предположить, что для них это далеко не самый плохой вариант развития событий. А 13-летний сын работника, в отличие от бати и его коллег, грамотный. То есть учился у того же самого священника. Которому надо было и службы вести, и детей обучать, и сельским хозяйством заниматься. И все без жалования, естественно (а работникам жалование платить надо было).

В первой строчке указан сам пра-пра-прадед. 60 лет, женат, духовного звания, родился в городе Рязани. В отличие от пра-пра-прабабушки, Прасковьи Васильевны Чельцовой, которая родилась в городе Михайлов рязанской губернии. Дальше идут дочери: это самые младшие дети в семействе, моей прапрабабушке Анне 14 лет, Марии 12, Петр совсем недавно умер от чахотки, а так ему было бы 17. Старшие уже разъехались и живут своими семьями – разница с младшими 10-15 лет. Гостья Силина – это племянница, а не просто гостья.

В графе образование у главы семьи указана духовная семинария, у его жены образование домашнее, у дочерей – училище. Интересно, что у Прасковьи Васильевны в качестве побочного занятия указано пчеловодство (у самого Василия Павловича сельское хозяйство, но это как раз понятно). К слову, у Анны всегда были ульи, которые часто выручали семью в самые сложные годы.

Ну и отдельная статья, конечно, это наемная рабочая сила. Два работника, один с сыном, кухарка и горничная. Предотвращая возможные обвинения в эксплуатации крестьянства, предлагаю обратить внимание на семейный статус женской части прислуги. Кухарка – вдова 65 лет, горничная – старая дева 40 лет. Логично предположить, что для них это далеко не самый плохой вариант развития событий. А 13-летний сын работника, в отличие от бати и его коллег, грамотный. То есть учился у того же самого священника. Которому надо было и службы вести, и детей обучать, и сельским хозяйством заниматься. И все без жалования, естественно (а работникам жалование платить надо было).

Где и как искать переписные листы

Много где упоминаются переписные листы, которые хранятся в РГИА Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, в фонде 1290 Центрального Статистического комитета МВД. Номер описи 11, 1897-1905г. Аннотация - переписные листы Первой Всероссийской переписи 1897г.

Ходили слухи, что это те самые первые экземпляры переписных листов, которые отправлялись в Главную переписную комиссию.

Но, увы, сам архив ответил, что это переписные листы по целым населенным пунктам. Это значит, что сведений о конкретных лицах там уже нет, только информация о населенном пункте: его местоположение, наличие церкви, школы, ярмарки, магазина, количество дворов и населения.

А еще в фонде 1290 хранятся переписные листы на долгожителей – то есть на тех лиц, кому на момент переписи исполнилось 100 лет (и это проверили по метрическим книгам, а то возраст в те времена часто любили писать на глаз).

К слову, эти долгожители отвечали на вопросы специальных вопросных листков, например, там были вопросы, направленные на выяснение обстоятельств жизни и здоровья. Из них можно узнать, в какой семье родился и жил человек, сколько у него было детей и в каком возрасте они умерли, какие вредные привычки у него были, что у него со здоровьем – зрение, слух, память.

А еще в фонде 1290 хранятся переписные листы на долгожителей – то есть на тех лиц, кому на момент переписи исполнилось 100 лет (и это проверили по метрическим книгам, а то возраст в те времена часто любили писать на глаз).

К слову, эти долгожители отвечали на вопросы специальных вопросных листков, например, там были вопросы, направленные на выяснение обстоятельств жизни и здоровья. Из них можно узнать, в какой семье родился и жил человек, сколько у него было детей и в каком возрасте они умерли, какие вредные привычки у него были, что у него со здоровьем – зрение, слух, память.

Отношение к переписи

В целом люди к переписи относились благосклонно, оказывали переписчикам содействие, поили их чаем и сообщали бесценные сведения обо всех наркоманах и проститутках, живущих по соседству. Но случались и эксцессы, порой очень печальные.

Про трагедию на Терновских хуторах я рассказывала в своем выпуске, за леденящими душу подробностями можно отправиться в соответствующий эпизод подкаста "Закат империи" (но не говорите, что я вас не предупреждала, подробности и правда жуткие).

В Казанской губернии волнения татар чуть не пришлось усмирять с войсками, а все потому что многие опасались насильственного обращения в православие. В Пермской губернии все внезапно решили, что их подарят в качестве крепостных министру финансов вместе с землями, и именно для этого проводится перепись.

В других губерниях все тоже было неспокойно. Некоторые ожидали нарезки земли, поэтому очень расстраивались, что переписчики не могут записать умерших членов семьи. Другие, наоборот, видели в переписи обещание грядущих подушных налогов и скрывали мальчиков. Кто-то ждал конца света и ходил босиком по снегу (что меня совершенно не удивляет).

Но едва ли кто-то может сказать про перепись лучше самой переписной комиссии:

"О всеобщей переписи, конечно, будут много расспрашивать и толковать в народе. Толковать и прямо, и криво, потому что везде найдутся отдельные люди, которые готовы объяснять все, а с пущей охотой как раз то, что они меньше всего понимают".